【更新日:2023年7月28日 by 大竹礼二】

SDGsの課題は山積み状態です。17の目標の達成期限は2030年ですが、期限まで7年を切りました。

SDGsが採択された2015年以降、世界では目標1「貧困をなくそう」、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」が急激な進歩を遂げていますが、SDGsを達成するには世界の取り組みのスピードはまだまだ不十分です。このままでは2030年までにSDGsは達成できるのでしょうか。

今回の記事では、達成期限までの課題を紹介し、課題を解決するためにどのような心構えや行動をすべきか先進国、開発途上国、SDGsランキング上位国、日本に分類して考えていきます。

| 【この記事でわかること】 |

見出し

SDGsとは

SDGsは「Sustainable Development Goals」の略称です。日本語では「持続可能な開発目標」と表されます。

2015年9月の国連サミットで採択されたSDGsは、2016年から2030年までの15年で達成すべき17のゴールと169のターゲットで構成されています。

SDGsでは経済や環境、社会の課題が幅広く取り上げられ、持続可能な社会を築き上げるために、国連が主導してさまざまな取り組みが広がっています。

SDGs CONNECTでは、SDGsの目標ごとに解説記事を公開しています。

▼各目標の詳細は以下の画像をクリック

▼SDGsについて詳しくはこちら

2030年までに達成は間に合うのか?-現状の課題

2023年現在、2030年のSDGsの期限まで7年を切りました。

しかし結論から述べると、2030年までのSDGsの達成は困難だと言われています。

現在、SDGsの達成に向けて、世界各国で様々な取り組みが行われています。しかし、SDGsを達成するためには、多くの課題が残されています。たとえば、貧困や飢餓は、世界で依然として大きな問題となっています。また、気候変動は、世界中の国々にとって深刻な脅威となっています。

▼関連記事

ここでは2023年現在も世界の課題として残っている具体例を紹介します。

持続可能な世界を目指すために17の目標が設定されていますが、実は世界全体で目標2「飢餓をゼロに」、目標11「住み続けられるまちづくりを」、目標14「海の豊かさを守ろう」を達成している国はありません。

目標2はむしろ状況が悪化している側面もあります。それだけでなく、2030年までにSDGsを達成する上での課題は世界に多く存在します。

今回は大きく先進国、開発途上国、SDGsランキング上位国に分けて課題を取り上げていきます。

先進国の課題3選

先進国には先進国ならではの課題があります。今回はそのうち3つを紹介します。

先進国は開発途上国よりも気候変動への責任を負うべき-SDGs13,14,15

先進国の課題1つ目は、開発途上国よりも気候変動への責任を負わなければいけないということです。

地球の環境問題は全ての国の共通責任です。

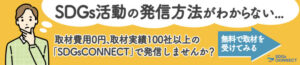

しかし、開発途上国は先進国に対して非常に強い不公平感を抱いている事実があります。開発途上国の中には温室効果ガスの排出量が少ないにも関わらず、温暖化の悪影響を強く受ける国が多いからです。1990年の温室効果ガスの排出量を途上国47カ国の合計量と先進国20カ国の合計量で比べるとほとんど同じでした。

つまり、1つの国当たりで計算すると、先進国の方が圧倒的に温室効果ガスを排出したという歴史があるのです。

このような先進国と発展途上国での不平等さを解消するために、国連では「共通だが差異ある責任」という考え方が採用されています。これは「地球温暖化の阻止に取り組む責任は全ての国にあるが、その責任の重さは国によって差がある」という考え方です。

先進国は途上国よりも率先して気候変動への対応をする必要があります。果たして現状の先進国の気候変動対策は十分と言えるのでしょうか。

▼関連記事

カーボンニュートラルとは?脱炭素との違いや取り組み内容をわかりやすく解説

プラスチックゴミを他国へ押し付けている-SDGs12

先進国の課題2つ目は、プラスチックの処理を開発途上国に押し付けていることです。

先進国は自国でプラスチックゴミを完全に処理しきれていません。2022年の情報によると、年間で、米国は1人当たり221キログラム、日本と韓国は比較的少ない69キログラムのプラスチックを捨てていると報告されています。

2018年まで先進国のプラスチックゴミの行き先は主に中国でした。しかし、中国は2018年にプラスチックゴミの輸入を禁止しました。その後、先進国のプラスチックゴミは東南アジア諸国に送られるようになり、東南アジア諸国ではプラスチックゴミによる環境被害が起きています。

この問題に対して2019年に国連はプラスチックゴミをバーゼル条約の規制対象に加えました。この条約は有害な廃棄物の国際移転を規制するものです。以降、東南アジア諸国でも段階的な輸入制限が開始されており、先進国は早急に対策を。講じることが求められています。いつまでも他国へ責任を押し付けるのは不可能です。

EU諸国では既に、有害廃棄物を国外へ搬出することを禁止する法律があります。しかし、アメリカや石油業界、一部のリサイクル業団体はこの規制に反対しています。

プラスチックゴミの排出量から分かるように、先進国は特に目標12「つくる責任つかう責任」のための対策が不十分です。

| バーゼル条約

バーゼル条約は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する条約です。1989年にスイスのバーゼルで採択され、1992年に発効しました。日本は1993年に加入しています。バーゼル条約は、有害廃棄物の不法な移動を防止し、持続可能な廃棄物管理を促進することを目的としています。 |

SDGs目標12について詳しくはこちら▼

▼参照

先進諸国のごみの受け入れを拒否する東南アジア

世界のプラごみ、20年で倍以上に 新型コロナでマスクごみも急増

完全に平等にはならない男女格差-SDGs5

先進国の課題3つ目は、未だに男女格差が無くならないことです。

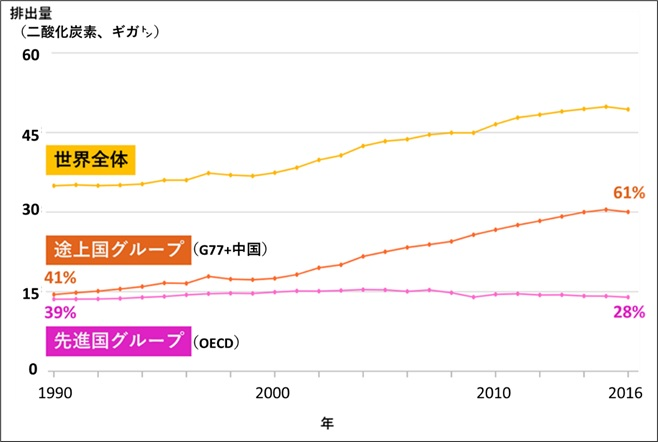

世界経済フォーラム(WEF)は各国における男女格差を測るジェンダーギャップ指数(GGI)を発表しています。この指数は「経済」、「政治」、「教育」、「健康」の4つの分野のデータから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を示しています。

グラフから分かるようにG7のうち、GGIが0.8を超えている国は一つもありません。

年々男女格差は改善されつつありますが、完全平等のゴールには至っていません。例えば、先進国で働く女性は増えてきているものの、男女間の賃金の大きな差は未だにあります。また、育児や介護、家事などの賃金の発生しない仕事は女性がするという社会規範も未だに消えていません

EUは2020年3月5日に「ジェンダー平等戦略2020-2025」を発表しました。「ジェンダー平等戦略2020-2025」とは、EU加盟国の中で男女平等を実現している国はまだないとし、今後の5年間の戦略を固めたものです。具体例を3つ紹介します。

|

先進国では今以上にジェンダー平等を実現していく必要があることが分かります。

| エンパワーメント

エンパワーメントとは、個人や集団が自らの意思で行動できるように権限を与えることです。これにより、個人や集団は、自らの能力を最大限に発揮し、より良い生活を送ることができるようになります。 |

先進国では今以上にジェンダー平等を実現していく必要があることが分かります。

SDGs目標5について詳しくはこちら▼

開発途上国の課題3選

一方で開発途上国ならではの問題も存在します。

SDGs目標達成度ランキング最下位層は、アフリカ諸国など開発途上国が占めます。開発途上国ではSDGsの17目標がほとんど達成できていません。また、そもそもデータがとれていない国も数十か国存在します。

発展途上国が目標を達成できない原因の一つとして、もともとある格差が縮まらないということがあげられます。発展途上国ではさまざまな格差があります。

デジタル・デバイド(情報格差)-SDGs3,4,9,10,16

開発途上国の課題1つ目はデジタル・デバイドの影響が大きいことです。

デジタル・デバイドとは情報格差のことです。国連は、アジアの大部分の地域では深刻なデジタル・デバイドが存在することを発表しています。

デバイド・デバイドが存在することで、教育的、経済的、社会的など様々な分野においての「情報弱者」が生まれてしまいます。現代において情報格差が教育格差や貧富の格差などを生み出しているといっても過言ではありません。

▼関連記事

カーボンニュートラルとDXの密接な関係-2つのトレンドの注意点から解決方法を徹底解説

ジェンダー格差-SDGs4,5,10,16

開発途上国での課題2つ目は、先進国以上にジェンダー格差が問題となっていることです。

世界では、約7億5,000万人の女の子が18歳未満で結婚しており、そのうち3人に1人以上(約25,000万人)が15歳未満で結婚しています。このような児童結婚は特に開発途上国で多く見られます。児童婚を経験した女の子の42%が南アジア、26%が東アジアと太平洋地域、17%がアフリカで暮らしています。

児童婚は女性の高等教育を奪うだけでなく、母体の死亡率も上昇させてしまいます。

国連開発計画(UNDP)は、サハラ以南の国々にジェンダー格差があることで、経済損失が年間950億ドルになると発表しています。昔から残る社会規範が、女性の教育、生活などの人権を奪い、経済損失を広げている現状があります。

▼関連記事

日本のLGBTの現状-教育や仕事など分野別に課題を紹介

▼参照

女性の貧困を知るために途上国のジェンダー問題を学ぼう

教育格差-SDGs4,10,16

発途上国の課題3つ目めは、教育格差が大きいことです。

2018年のユニセフの報告書によると、世界では、約3億300万人の子ども(5歳~17歳)が学校に通うことができていません。そしてそのほとんどが開発途上国の子どもたちです。

サハラ以南の国々では教育格差が特に顕著です。サハラ以南のアフリカ諸国では識字率が男女ともに70%に至っておらず、世界の中で最も識字率が低い地域となっています。また、初等就学率は男女ともに90%ですが、出席率が75%と低く、最終学年を終えて卒業する子どもは半数ほどに減ってしまいます。

発展途上国で教育格差が起こる原因は主に以下の4つです。

|

教育格差は子どもたちが大人になった時の貧富の格差の原因ともなります。早急に世界のすべての子どもたちに平等に教育をうける機会を与えるべきです。

発展途上国では先進国以上に様々な課題が山積みとなっています。これらの格差を縮めていくことが、SDGs達成度を向上させるポイントです。

▼参考

開発途上国での学校の課題とは<教育格差の現状を知ろう>

SDGs目標達成度ランキング上位国の課題

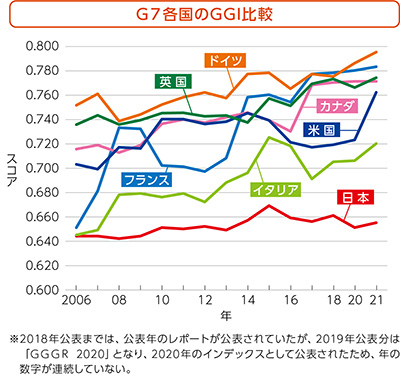

SDGs目標達成度のランキングを見てみると、上位には北欧の国が並んでいます。しかし、「サステナビリティ」の考えが浸透している北欧諸国も決して完璧ではなく、課題があります。

北欧では再生可能エネルギーの利用が非常に進んでいます。アイスランドでは水力と地熱だけで100%の発電シェアを誇ります。ノルウェーの水力発電割合は95.0%です。

しかし、火力発電も1.9%を占めており、電力を完全に再生可能エネルギーで賄っているわけではありません。またノルウェーは石油・天然ガスを多く輸出しています。自国の発電はほとんど再生可能エネルギーで賄っているものの、化石燃料の輸出は他国の火力発電を助長していることになります。

北欧では食品ロスについても様々な取り組みが行われています。しかし、食品ロスの世界ランキングをみると、1位オランダ、2位フランス、3位イギリスと北欧諸国は上位にランクインしていません。

環境推進国として世界のお手本となっている北欧諸国も残る課題を解決し、SDGs達成度100%を目指す必要があります。

▼関連記事

学校での食品ロス対策5選-学校給食の現状や問題点も解説

SDGsを達成する上での日本の課題2選

2023年のSustainable Development Reportによると、日本のSDGsの達成ランキングは21位、スコアは79.4でした。

日本が特に達成できていない目標(赤色)は以下の5つです。

|

日本はこの5つの目標の対策を優先的に行う必要があります。

ジェンダーギャップ指数日本は世界125位-SDGs5

日本には男女格差の問題が残り続けています。

世界経済フォーラム(WEF)の「グローバル・ジェンダーギャップ・レポート2023」によると、日本のジェンダーギャップ指数は146か国中の125位となっています(前年は、146か国中の116位)。これはG7の中で最下位です。

目標5の具体的な課題は、女性議員が少ない、女性経営社、女性管理職が少ない、職場内でのジェンダーハラスメントなどが挙げられます。また「子育てや家事は女の仕事だ」という家庭内でのジェンダーギャップの風潮も残っています。

| 世界経済フォーラム

世界経済フォーラム(WEF)は、スイスのダボスで毎年開催される国際会議です。世界各国の政治家、企業経営者、学者、ジャーナリストなど、世界をリードするリーダーが集まり、世界経済や社会の課題について話し合います。 |

▼関連記事

「ジェンダーギャップ指数2021」日本は120位|世界経済フォーラムが各国の男女格差を分析したレポートを発表

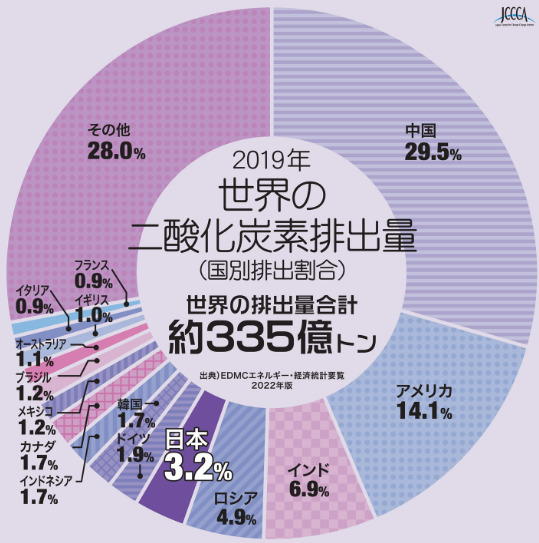

CO2排出量日本は世界5位-SDGs13,14,15

画像引用:データで見る温室効果ガス排出量(世界)

日本は化石燃料に頼って経済成長を進めてきたため、世界から脱炭素化に非常に後れをとっているのです。

目標13,14,15の課題を解決するためにはより具体的な環境対策をいち早くする必要があります。

▼関連記事

2023年G7広島サミットアンモニア燃料の注目理由-日本の脱炭素戦略

SDGsを達成する上での日本企業の課題-取り組み率の低さ

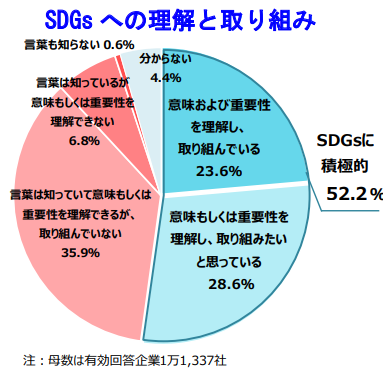

2022年に行われた株式会社帝国データバンクの調査によると、SDGsへの理解や取り組みについて「自社におけるSDGsへの理解や取り組みについて、「意味および重要性を理解し、取り組んでいる」企業は23.6%でした。

「意味もしくは重要性を理解し、取り組みたいと思っている」(28.6%)と合計すると『SDGsに積極的』な企業は前回調査(2021年6月)より12.5ポイント増の52.2%と半数以上となりました。

一方で、SDGsに取り組んでいない企業が47.8%もあるという事実は日本企業の課題です。

また、企業の規模による取り組みへの熱量も課題となっています。「大企業」ではSDGsに積極的な企業が68.6%となった一方、「中小企業」は48.9%で大企業を大きく下回っています。

▼関連記事

「グリーンウォッシュ排除」で測る|SDG Impact Japanの目指す未来

世界の具体的解決策3選

他国との連携を欠かさない-SDGsは世界を1つにする

SDGsは世界の共通目標です。

環境問題や人権問題など問題は多岐にわたり、SDGsを達成するには国同士の協力が必要不可欠です。

アメリカや中国は、経済に関して言えば自国の利益のための政策をたて、大国間の摩擦を引き起こします。しかし、環境問題や人権問題などに関してはゴールが世界の各国で同じです。このようなことからSDGsは大国同士の摩擦を緩和する働きがあると考えられています。

SDGsの達成には他国との連携が欠かせませんが、SDGsのおかげで世界は一つになっていくと考えることもできます

他国と連携していくには状況をシェアしたり、お互いに足りない部分を補っていく関係性の構築が必要です。特に先進国はリーダーシップを発揮し、積極的に国際連携を図ることで課題解決に近づきます。

社会課題を管理するシステムを確立する

SDGsの進捗をモニターすることで問題や違和感の早期発見を促進できます。

国連は各国のSDGsの達成状況を報告し、ランキング化しています。

今後、国単位だけでなく、都市や企業単位での目標達成状況を可視化し、ランク付けをするなどをし、モニターすることで残るSDGsの課題解決につながります。

企業のSDGsの進歩をモニターする指標としてESGランキングがあります。ESGとは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字をとったものであり、企業の環境問題や社会問題への取り組みの評価基準となるものです。

ESGランキング上位の企業は、投資家などから高い評価を受け、投資を受けたり、債券を発行できるというメリットがあります。

▼関連記事

ESGコンサルとは-役割や選び方のポイント、ESGコンサル会社を紹介

それぞれの目標の根本的な問題を理解する

政府や企業、そして私たちひとりひとりも目標の達成だけが目的になっていないでしょうか。SDGs17の目標がどのような背景のもとに設定されているのか、目標の原因などを理解していくことが重要です。そのような根本的な理解が世界を持続可能な社会に導きます。

またSDGsの根本を理解するために、人権、衡平、参加、目標、国、政策、貧困、子ども、ジェンダーなどの言葉の意味をしっかり理解することも課題解決の近道となります。

日本の具体的解決策3選

SDGsの理解度を深める

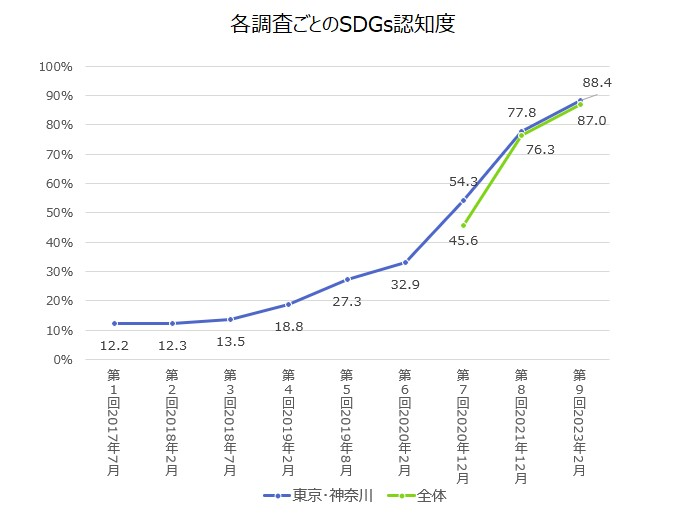

「SDGs」という言葉は日本に広く浸透し、現在では8割以上の方が認知しています。しかし、内容の認知度は依然として低い状態です。うわべだけの知識ではなく、課題背景も知識として広めていくためには、政府や企業がさらなる取り組みを行う必要があります。

SDGsの内容理解につながる授業などを学校や自治体でしていくことも良いでしょう。SDGsが目標として掲げる2030年には、今学校に通っている子どもたちが社会を支えていきます。

現在、持続可能な社会の実現のために、既に教育にSDGsの視点を取り入れ始めている学校が増えています。

▼関連記事

日本の小学校とLGBT教育-現状と私たちに出来ることを紹介

企業や自治体での取り組みを促進

企業や自治体へのSDGsについてさらなる取り組みが必要です。しかし、少しずつSDGsが浸透する現代においてはただSDGsに取り組んでいるだけでは評価されず、その本気度が評価されます。

うわべだけのSDGs活動をすると、SDGsウォッシュと批判を受け、不買行動などで大打撃を受ける可能性があります。SDGsウォッシュと評価されないためにはビジネスプランを見直し、企業や自治体に合った取り組みに本気で取り組むことが重要です。

企業や自治体も小さなことからでよいので、SDGsウォッシュを恐れず、できることからひとつひとつ取り組みを進めるべきです。他の企業や自治体とも連携し合うこともポイントとなってきます。これはSDGs目標17の達成にもつながります。

| SDGsウォッシュ

持続可能な開発目標(SDGs)に取り組んでいると偽ったり、実際の取り組みよりも活動を大きく見せかけたりする行為です。SDGsウォッシュは、企業のブランドイメージを損なうだけでなく、SDGsの達成にも貢献しません。 |

▼関連記事

《徹底解説》SDGsウォッシュとは?3つの事例や気をつけるべきポイントを紹介

現時点で解決から遠い目標に優先的に取り組む

現時点で解決から遠い目標は5,13,14,15,17の5つの目標です。

2021年版世界のSDGsランキングで日本は18位でした。日本がランキングを上げるには解決から遠い目標から優先的に取り組むことが重要です。また、5つの目標はなぜ解決から遠いのか、その根本的な理解が必要となります。

目標5に関して、日本政府では「育MENプロジェクト」が行われています。これは育児を行う男性を推進するプロジェクトです。

政府は子育てによる女性の離職や雇用の不平等を是正するために男性も育児に参加し、育児休暇を取得できるよう働きかけています。まだその取得率は低いものの、10年前と比べて3.5%増加しています。

政府だけでなく、企業による育休の理解や、個人による育休の積極的利用などにより、子育ては女性がするものというイメージが払拭されていくでしょう。

まとめ

SDGsのタイムリミットが迫ってます。しかし、世界にも日本にも課題は山積みとなっています。このままでは2030年までの達成は難しいかもしれません。

達成が不可能だからといって諦めるのではなく、達成できなくてもやり続ける事に意味があります。少なくとも2015年からこれまでの間で、SDGsによって世界は少し良い方向に行ったと考えます。

少しでもSDGsの達成に近づくためには私たち個人にも責任があります。現状でどのようなことが課題なのかを知り、当事者意識を持って解決策を考えていくことが重要です。

SDGs CONNECT ディレクター。ポイ捨ては許さない。ポイ捨てを持ち帰る少年だった。

現在はCO2の約300倍もの温室効果をもつと言われている一酸化二窒素(N2O)を削減できる微生物について研究。将来は環境×ITの第一人者になりたい

▶https://www.instagram.com/reireireijinjin6