【更新日:2023年11月12日 by 田所莉沙】

SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」は、すべての人々の水と衛生施設の利用可能性と持続可能な管理を確保するために設定されました。発展途上国では、安全な水や衛生的なトイレを利用できず、毎年多くの人が命を落としています。

世界では安全な水やトイレに関して、どのような問題が起こっているのでしょうか。また、水問題の解決策や、私たちにできることは何でしょうか。

この記事では、SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」の概要を詳しく解説し、水問題の現状や、日本と世界の取り組みについて詳しく解説します。

| 【この記事で分かること】 |

見出し

SDGs目標6「きれいな水とトイレを世界中に」とは

まずはSDGs目標6の内容や、ターゲットについて、説明していきます。

SDGs6「きれいな水とトイレを世界中に」の意味と内容

SDGs目標6は「安全な水とトイレを世界中に」は、世界中の人が毎日きれいな水やトイレを利用できるような環境を整えることを、テーマにしています。

世界の中でもアフリカ大陸や南アメリカ大陸、アジア大陸に位置する国々では、安心して飲める水が多くありません。とくにサハラ砂漠周辺で暮らす人々は、水を得るために長時間移動したり、汚れた水を使用したりすることもあります。

また水道水をそのまま飲める国は、少ない状況です。日本以外にもフィンランドやスウェーデンなどの北欧や、ニュージーランドでは飲むことができますが、その他の国では飲めません。すべての人が安全な水を確保できるようにするためには、安全な水を供給する水道の整備が必要です。

さらに発展途上国では安全な水が不足しているだけではなく、トイレなどの衛生設備も不十分です。そのため屋外で用を足す人が、多く存在します。屋外排泄は、環境だけではなく人々の健康にも悪影響を与えます。すべての人が健康でかつ、安心・安全な水を利用できるよう、SDGs目標6は定められました。

SDGs6「きれいな水とトイレを世界中に」のターゲット

SDGs目標6では、8個のターゲットが設けられています。どのターゲットにおいても、すべての人が安全な水を確保し、利用できることを目指して設定されています。

SDGs目標6を達成するために、世界各国で水道普及率を高め、安心・安全な水を確保できるよう取り組んでいきます。また各地でトイレ整備を整えることで、屋外で用を足す人を減らすことを目指しています。

そのほかにも汚染や有害な化学物質の流出を削減するなど、水質汚染の改善にも取り組んでいきます。SDGs目標6のターゲットに関する詳しい内容は、以下の通りです。

| 6.1 | 2030年までに、すべての人々が安全で安価な飲料水を、利用できるようにする。 |

| 6.2 | 2030年までに、すべての人々がトイレを利用できる環境を整え、屋外で用を足す人がいなくなるようにする。 また女性や女の子などにとって必要なことに対し焦点をあて、とくに注意を払う。 |

| 6.3 | 2030年までに、有害な化学物質が流れ込むことを最小限にし、汚染を減らし、ゴミが捨てられないようにする。 また処理されないまま流す排水を半分に減らし、世界各国で安全な水の再利用を広く普及させる。 これらの取り組みを通じて、水質の改善を目指す。 |

| 6.4 | 2030年までに、水を効率よく使用できる環境を整え、淡水を持続可能な形で利用する。 これにより水不足に苦しむ人の数を大きく削減する。 |

| 6.5 | 2030年までに、山や森林、湿地や川、地下水を含む地層・湖に関係する生態系を保全し、回復させる。 |

| 6.6 | 2020年までに、山地・森林・湿地・河川・帯水層・湖沼などの水に関連する生態系をの保護し、回復を行う。 |

| 6.a | 2030年までに、集水・海水から真水をつくる技術・水の効率的な利用・排水の処理・リサイクル・再利用技術など、水やトイレに関連する活動への国際協力を増やす。 協力を増やすことで、発展途上国が技術に対応できる力を高める。 |

| 6.b | 水とトイレなどの衛生面において、徹底的に管理できるようにコミュニティの参加を推奨し、強化する。 |

参照:外務省公式サイト

SDGs目標6の世界の現状と問題点

つぎにSDGs目標6における、世界の現状などを説明していきます。

途上国では利用できる水資源が減少している

まずアフリカ大陸や、南アメリカ大陸などの発展途上国で暮らす人々は、生活に必要な水が不足しています。2022年において、22億人は安全に管理された水が飲めていません。

アフリカ大陸の中でも、南アフリカでは水道が管理されているため、水道水を飲めます。しかしそれ以外の国では、水の確保が困難となっています。このように地域ごとに格差があるのは、インフラ整備の有無が大きく関係しています。アフリカでは経済的な理由により、浄水設備や井戸のような貯水設備が整っていません。

仮に井戸のような貯水設備があっても、管理がしっかり行われていないことから、不衛生な水になってしまいます。発展途上国における水不足を解決するためには、まずインフラなどの環境を整えることが重要です。

6億3,000万人が安全な飲み水を飲めない

水道が普及していても、世界の一部では安心・安全な水が飲めない国もあります。また管理されている水であっても、水を得るのに往復で30分以上の時間を必要とする場合もあります。

世界のなかでも6億3,000万人の人々は、限定的な飲み水や改善されていない飲み水、地表水を利用しています。この数はとくにサハラ砂漠以南の国々やアジア大陸、東南アジアなどの国々の人々が大多数を占めている状況です。

私たちが生きていくためには、「水」が不可欠です。そのためすべての人が簡単にかつ、安心・安全な水を利用できるよう、環境を整える必要があります。

| 安全に管理された飲み水 | 自宅で必要なときにすぐ入手でき、排泄物や化学物質によって汚染されていない飲み水。 |

| 基本的な飲み水 | 水を得るのに住宅から往復30分程度必要になるものの、排泄物や化学物質によって汚染されていない飲み水。 |

| 限定的な飲み水 | 水を得るのに自宅から往復30分以上の時間が必要になるものの、排泄物や化学物質によって汚染されていない飲み水。 |

| 改善された飲み水 | 人や動物の排泄物や、化学物質によって汚染されていない飲み水。また井戸などの貯水設備によって貯蔵されている水。 |

| 改善されていない飲み水 | 川・ダム・湖・池・小川・運河・灌漑用運河など、管理されていない水。 |

15億3,400万人がトイレなど基本的な衛生設備を使えない

世界には、きちんと整備されたトイレを利用できない人も存在します。2022年において、世界で15億3,400万人が安全に管理されたトイレを使用できていません。このうち4億1,900万人は、道端や草むらなどの屋外で用を足しています。

トイレなどの衛生設備は、2000年以降に設備が整えられてきました。2015年と比較すると、2022年において世界で安全に管理されたトイレを利用できる人は、45億人となり、その割合は、8%増加しています。しかしいまだに都市部と農村部との間で、格差があります。そのため農村部において、屋外で用を足す人の割合が全体の92%でした。

すべての人が健康に生きていくためには、トイレなどの衛生設備の管理も必要です。

| 安全に管理された衛生施設 | 排泄物が一定の場所に蓄積されることなく、清潔に処理されるトイレ。またトイレを複数の家庭が共同で使うのではなく、各家庭で所有できている衛生施設。 |

| 基本的な衛生施設 | 複数の家庭で共有されておらず、衛生的に排泄物が処理される衛生施設。 |

| 限定的な衛生施設 | 複数の家庭で共有している、衛生的に排泄物が処理される衛生施設。 |

| 改善された衛生施設 | 人間の手で排泄物を処理するのではなく、衛生的に処理されるよう設計された衛生施設。 (例) 下水あるいは浄化槽につながっている水洗トイレ 足場付ピットトイレ、コンポストトイレ |

| 改善されていない衛生施設 | 人の手によって排泄物を処理する必要があり、衛生的に管理されていない衛生施設。 (例) 足場がないピット式トイレ 池や川の上に設置され、排泄物がそのまま落ちる方式のトイレ |

| 屋外排泄 | 道端・野原・森・やぶ・水域・海岸などの屋外で排せつすること。 |

毎日800人の子供が不衛生な水が原因で亡くなっている

発展途上国における不衛生な水の使用は、子どもたちの命にも大きく影響しています。発展途上国などで暮らす子どもたちは、生きるための水を確保するため、汚れた水を利用しています。

しかし、池や川、管理されていない井戸など、汚れた水を利用することで免疫力の弱い子どもは下痢などの感染症にかかってしまい、命を落としてしまいます。現在は毎日800人以上、年間で30万人以上の子どもたちが、汚れた水が原因で亡くなっています。

下痢などの病気は、環境を整えれば感染者を減らすことができます。世界の子どもたちが生きるために飲んだ水で命を落とさないよう、水の管理を徹底することが大切です。

SDGs目標6に関する日本の現状と問題点

続いて日本における、SDGs目標6の現状などを説明していきます。

水道普及率は98%だが、水道管の老朽化が進んでいる

日本における水道の普及率は、2021年の段階で全体で約98%でした。とくに東京都や大阪府では、水道の普及率が100%となっています。日本の中でも熊本県が一番普及率が低く、約88%となっていますが、インフラ整備が遅れているわけではありません。

熊本県では、地下水に恵まれており、家や集合住宅が井戸を所有していることが多いです。そのため各々の持つ井戸の水を生活用水として、用いています。

また日本では、水道の管理が徹底されているため、水道水を直接飲むことができます。これらのことから、日本の水道普及率は充分であると言えます。

しかし高度経済成長期に整備された水道管の多くが、更新時期を迎えています。万が一災害が起きた際に、老朽化した水道管によって断水などの二次災害を引き起こしかねません。大規模な被害を防ぐためにも、水道管の管理をしっかり行うことが大切です。

災害によって水道管が壊れ、水不足になる可能性がある

日本では、地震や台風などの自然災害が多発しています。これらの災害により、水道管に亀裂を生じさせる可能性があります。

とくに地震では、大規模なものが発生すると、地面が大きく揺れることで水道管が破壊され、断水が起きることがあります。実際に2011年の東日本大震災では、多くの地域で水道が使えない状況が数日間続きました。

また台風による豪雨では、地盤の浸食により水道管が破損することもあります。広範囲にわたる浸水被害は、修復作業を困難にさせ、断水期間を長引かせる原因となります。安心・安全な水を提供するためにも、水道インフラを整えていくことが必要です。

日本の住宅の80%に水洗トイレが設置されている

「水洗トイレ」とは、水道管を接続し、流水によって排泄物を洗浄するものです。流水を用いて洗浄するため、衛生的に利用できます。2020年における日本の水洗トイレの普及率は約90%と、高い数値となっています。

日本において水洗トイレが普及したのは、昭和時代の頃です。その後、技術の発展に伴い「温水洗浄便座」が普及していきました。

ウォシュレット機能は、水の衛生管理が徹底的に行われている日本だからこそ利用できる技術であるため、水に不純物が含まれている国ではなかなか導入されません。これらの観点からも、日本におけるトイレなどの衛生設備は、広く普及していると言えます。

SDGs目標6を達成するために私たちにできること4選

つぎにSDGs目標6を達成するために、私たちが身近でできることについて、紹介していきます。

世界で起こっている水問題について知る

SDGs目標6を達成するためには、日本だけではなく世界各国で課題となっている水の問題について、知ることが大切です。

日本では当たり前に利用できる水が、発展途上国などの国々では難しく、確保するために多くの時間と労力が必要です。他国での現状について理解することで、私たちの「水」に対する見方も変化します。

世界各国の水問題はインターネットや本、新聞を通じて情報が得られます。まずは入手しやすい方法で世界の水問題について、調べてみてください。

洗濯やトイレでの水の無駄遣いを減らす

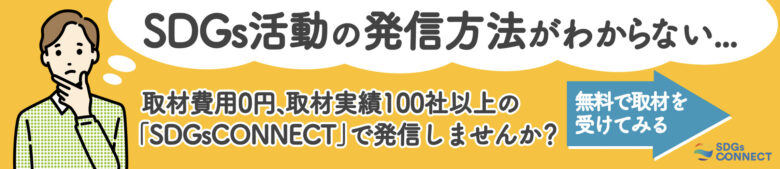

引用:国土交通省公式サイト

まず家庭の中でできることとして、水の無駄遣いをやめることがあります。年々一人あたりの水の消費量は増加傾向にあり、1965年から2019年にかけて約1.7倍まで増加しています。

家庭の中でも、とくにお風呂の際に大量の水が消費されており、トイレ、炊事、洗濯と続きます。少しでも水の消費量を節約するために、洗濯をする際はお風呂の残り湯を使用するなど、工夫をしてみましょう。

お風呂の残り湯は、洗濯以外にもお風呂を洗うときや庭の水撒きにも活用できます。節水を心がけることは、水道代の節約にもなるため、家計の経済面でもメリットとなります。

調理器具や食器は汚れを拭いてから洗う

皆さんは調理をした後に調理器具や食器を洗う際、油や汚れなどが付着したものをそのまま洗っていませんか。調理に使用される油は、分解しきらず長時間経過すると酸化し、水質汚染につながってしまいます。

水質汚染は、水中の生き物たちの生態系が変化するなど、大きな影響を与えます。そのほかにも水質汚染が拡大することで、不衛生な水環境となり、人々の健康にも悪影響を与えます。

水質汚染を防ぎ、安心・安全な水を確保するために、油をそのまま流さないようにすることも必要な取り組みです。

石鹸や洗剤を使いすぎない

洗剤や石鹸を大量に使用することも、水質汚染につながります。洗濯や食器を洗う際に用いる洗剤は、環境への負担が大きくなってしまう要因の一つです。

洗剤や石鹸を大量に使用することも、水質汚染につながります。洗濯や食器を洗う際に用いる洗剤は、環境への負担が大きくなってしまう要因の一つです。

とくに洗剤には化学物質が含まれており、川や海で生きている微生物が分解できない場合があります。微生物による分解が行われないと、水中の生物の体内に蓄積したり、生態系が変化したりと、環境へ悪影響を与えることになります。

水中で暮らす生き物たちの暮らしを守るためにも、洗剤や石鹸の大量消費は避けるようにしましょう。

SDGs目標6の解決策3選|世界の水問題を解決するには

続いてSDGs目標6を達成するために、世界が取り組むべき事例を紹介していきます。

新たな水道設備を設置し、適切に管理する

水道設備の設置と適切な管理は、SDGs目標6の達成にとって重要な要素です。とくに、途上国における水道設備の改善は、必要不可欠となっています。

新たに設置する水道設備は、地域の状況を考慮して設置することが必要です。たとえば、雨季と乾季のある地域では、雨季の水を効率的に集め、乾季でも利用できるような設備が求められます。

また設備の設置後も、維持や管理が大切です。そのためには、地域の人々自身が設備の管理や修理ができるように、適切な教育や技術支援を行うことが必要です。これにより、自立して水資源を守り続けることができます。

途上国の人々に衛生教育を行う

発展途上国で暮らす子どもたちの命を救うために衛生教育を行うことも、有効な手段となります。発展途上国において多くの子どもの死因は、「肺炎」・「下痢」・「マラリア」の3つが大半を占めます。これらの病気は、知識があれば予防し、治療できるものです。

株式会社LIXILでは、アフリカ大陸における衛生環境を整えるために「Sons and Daughters of the Soil(SODAS)」を連携して行っています。この活動を通じて、農村部の衛生環境の改善に取り組んでいます。

この取り組みの一環として、農村部に働きかけ、屋外汲み取り式トイレを普及させています。これにより農村部の衛生環境が、徐々に改善されています。

農業や工業、家庭で水を効率的に使う

SDGs目標6を達成するために、農業や工業、家庭での水利用を効率化することも重要な取り組みの一つです。

農業では、水を多用するため、必要以上に水を使わないようにする必要があります。そのため灌漑などの節水型農法が注目されています。また工場では、製造過程で発生する排水などを再利用するなど、水の使用量を減らしていく必要があります。

一方家庭では、日常生活の中で意識的に水の使用を減らすことが求められます。たとえば、シャワーの時間を短くしたり、洗濯をする際にお風呂の水を利用したりなどの取り組みが挙げられます。

| 灌漑(かんがい) …田畑を耕作するのに必要な水を水路から引き、水路をつくること。 |

SDGs目標6に関する海外の取り組み事例3選|国や団体の取り組み

つぎに世界がSDGs目標6の実現を目指して、実際に行っている取り組みを説明していきます。

Charity:water|WASHプログラムへ資金援助

charity:waterは、アメリカの非営利団体で、全世界の人々が安全で清潔な飲料水を利用できるように活動しています。すべてのプロジェクトの進行状況は、ウェブサイトで公開され、寄付者が具体的な成果を把握できるようになっています。これにより、透明性が確保され、寄付者とプロジェクトをつなげる役割を果たしています。

また安全な水や衛生施設を利用できない人々を減らすプログラムである「WASHプログラム」へ資金提供を行っています。

charity:waterの取り組みは、SDGs目標6の達成に貢献しており、私たち一人ひとりも積極的に参加できる機会が設けられています。

シンガポール|貯水池や下水再生水などを使った水の安定供給

シンガポールは、日本などと同様に清潔な水を供給している国です。しかし国土が小さく、保水・貯水できる場所が少ないため、水不足に悩んでいます。

安心・安全な水を供給するためにシンガポールが取り組んでいるのが、水資源の開発です。「4つの蛇口」として、貯水池・下水再生水・海水淡水・輸入水の4つに焦点を当て、政策を実施しています。

たとえば2008年に新しく設置された「マリーナバラッジ」は、シンガポール内で15番目の貯水池として利用されつつ、観光スポットとしての役割も果たしています。

ユニセフ|村や学校、保健センターなどに給水所を設置

「UNICEF」は、世界190か国以上の国と地域で子どもたちの命と健康、権利を守るために活動に取り組む団体です。その一環として、SDGs目標6を達成するために世界中の子どもたちが身近な場で、簡単に安心な水を使えることを目指した取り組みも行っています。

発展途上国などの水道が管理されていない地域で、安全な水を利用できるよう実施していることが、学校や保健センターにおける給水所の設置です。これにより子どもたちが下痢や病気にかかることが少なくなり、幼少期に亡くなる子どもの数も減少しています。

給水所の設置以外にも発展途上国で衛生管理を徹底するため、手洗いのための設備を整えたり、石鹸で手を洗うことの重要性を普及したりと、さまざまな取り組みを行っています。

関連記事:子ども5人に1人が安全な水を確保できず|ユニセフが水不足問題を分析した報告書を発表

SDGs目標6に関する日本の取り組み事例3選|企業・団体の取り組み

最後に日本の企業や団体が、SDGs目標6の達成に向けて行っている取り組みについて、紹介していきます。

株式会社クボタ|バングラデシュで大規模なインフラ工事

引用:株式会社クボタ公式サイト

株式会社クボタは「食料・水・環境」の3つの分野を、事業領域とする企業です。この3つの分野を正しく循環させ、地球環境を守りながら人々の暮らしを豊かにするために、環境の保全活動を推進しています。

発展途上国の中でも経済成長が著しいバングラデシュでは、豊富な水資源があるにもかかわらず、成長に伴って安全な水が供給できていません。そのためバングラデシュの市民は、なかなかきれいな水を得るのが難しい状況となっています。

このバングラデシュの水問題を改善するためにクボタが行っているのが、大規模なインフラ工事です。ベンガル湾に流れ込むカルナフリ川から水を入手し、浄水場を経て導水・送水管や配水管を敷設しています。

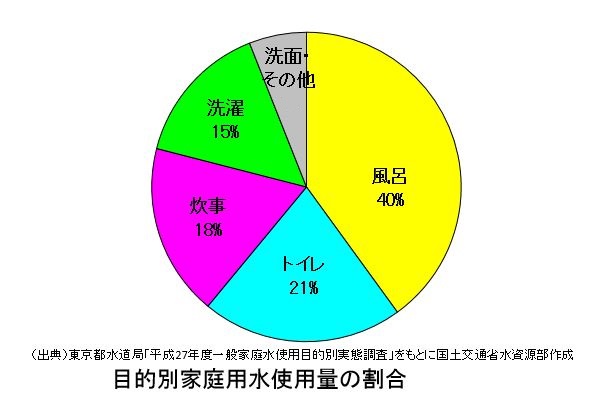

伊藤園グループ|水使用量の削減

引用:伊藤園グループ公式サイト

伊藤園グループは、展開するすべての事業において、「健康を支える」ことをコンセプトに、さまざまな商品を取り扱っています。

「水」は伊藤園グループの事業にとっても必要不可欠な資源です。そのため持続的に事業を展開できるよう、水の使用量を削減するための目標を定めました。

たとえば「NSシステム」というグループ独自の方法を用いて、容器やキャップの殺菌を、少ない量で殺菌しています。

荒川クリーンエイド・フォーラム|荒川とその周辺の自然を保全

「荒川クリーンエイド・フォーラム」とは埼玉から東京に流れる河川(荒川)において、ごみの問題と向き合い、自然とともに生きる環境を整えるため、活動をしている団体です。荒川クリーンエイド・フォーラムでは、ゴミ拾いを中心に6つの活動に取り組んでいます。

とくにSDGs目標6の実現に向けて行っているのが、6月に全国で実施される「身近な水環境の全国一斉調査」の参加です。市民が自らの手で川の状態について調べることで、水問題に対する関心を高めています。

そのほかにも荒川の自然を守ることで絶滅危惧種の保全する活動を行ったり、イベントを定期的に開催したりしています。これらの活動により、世界で問題となっている「水」について、学習の機会を与えたりもしています。

まとめ

SDGs目標6「きれいな水とトイレを世界中に」は、すべての人が安心・安全な水を利用でき、トイレなどの衛生設備を利用できる環境づくりを目指した目標です。世界では水不足や、管理が不十分であることから、生きるために汚れた水を飲まなければならない人が多く存在します。

世界中で清潔な水を飲めるようにし、衛生設備を使用できるようにするためには、発展途上国へ資金援助したり、水道設備を整えたりとさまざまな取り組みを行う必要があります。

また私たちも身近な取り組みとして、節水を心がけることや、石鹸・洗剤を使いすぎないことが挙げられます。そのほかにもできることは数多くあるため、簡単にできることから始めてみましょう。

SDGsCONNECT SEOライター。大学では文学を通じて、ジェンダーについて学んでいます。SDGsについて詳しくない人にとってもわかりやすく、かつ情報が正確な記事を書けるよう、心がけています。