【更新日:2023年11月1日 by 田所莉沙】

SDGs目標16「平和と公正をすべての人々に」では、あらゆる暴力をなくし、すべての人が安心・安全な社会のもとで暮らすことを目指した目標です。

世界ではいまだに紛争が発生していたり、子どもが虐待を受けていたりと、さまざまな問題が生じています。また国の基盤が整っておらず、人権が守られていない現状があります。

この記事ではSDGs目標16の概要や、日本・世界における現状、企業などが行っている取り組みなどを説明していきます。また私たちが身近にできる取り組みなども、紹介していきます。

| 【この記事で分かること】 |

見出し

SDGs16「平和と公正をすべての人々に」とは

まずはSDGs目標16の内容や、ターゲットの詳細について、説明していきます。

SDGs目標16の「平和と公正をすべての人々に」意味と内容

SDGs目標16「平和と公正をすべての人々に」は、社会全体が平和であること、そして法と正義が適切に機能し、すべての人が公平である世界を目指した目標です。

SDGs目標16「平和と公正をすべての人々に」は、社会全体が平和であること、そして法と正義が適切に機能し、すべての人が公平である世界を目指した目標です。

世界では文化や宗教の違いによって、戦争や紛争、テロなどが生じています。また家庭内でも児童虐待などの暴力が行われている場合もあります。

さらに法律など司法の公正さが充分ではなく、誤って逮捕されたり、冤罪とされたりと、多くの被害を受ける人もいます。これらの被害を防ぎ、基本的な人権を尊重しつつ、法制度などを整えていく必要があります。SDGs目標16は、それぞれの国や政府だけの問題ではなく、私たち一人ひとりの生活にも深く関わる問題なのです。

SDGs目標16のターゲット|わかりやすく紹介

SDGs目標16は、すべての世界が平和で、かつ法律がきちんと定められているような公正な社会を目指して、ターゲットが設定されています。それぞれのターゲットの共通点として、暴力に関する事例をなくすことや、法律による公正な社会の実現などが挙げられます。

SDGs目標16のターゲットについて、詳しくは下記の表をご覧ください。

| 16.1 | ・あらゆる場所における暴力をなくす。 ・暴力による死亡率を大幅に減らす。 |

| 16.2 | ・子どもへの虐待や拷問などをなくす。 ・人身売買などの取り引きをなくす。 |

| 16.3 | ・世界各国で法の支配を促進する。 ・すべての人々が司法へアクセスできるようにする。 |

| 16.4 | ・2030年までに違法な資金や武器の取り引きを減らす。 ・奪われた財産などをもとに戻すようにする。 ・あらゆる組織の犯罪をなくす。 |

| 16.5 | ・さまざまな汚職や賄賂を大幅に減らす。 |

| 16.6 | ・国家の基盤をきちんと整え、透明性の高い公共機関へと発展させる。 |

| 16.7 | ・物事を決める際に、すべての人が意見を言えるようにする。 |

| 16.8 | ・国際間の問題を解決する際に、発展途上国が積極的に参加できるようにする。 |

| 16.9 | ・2030年までにすべての人々が出生登録など、身分を証明できるようにする。 |

| 16.10 | ・国内外の法律や決め事に対して、誰もが情報を得られるようにする。 ・基本的な自由を奪われないようにする。 |

| 16.a | ・発展途上国において暴力やテロリズム、犯罪行為をなくすために、世界各国で協力する。 |

| 16.b | ・持続可能な社会の実現に向けて、差別のない法律や政策を推進し、実行する。 |

参考:外務省公式サイト

SDGs16をめぐる日本の現状と課題

続いてSDGs目標16における日本の現状や、課題点について説明していきます。

高齢者への虐待や差別が深刻化している

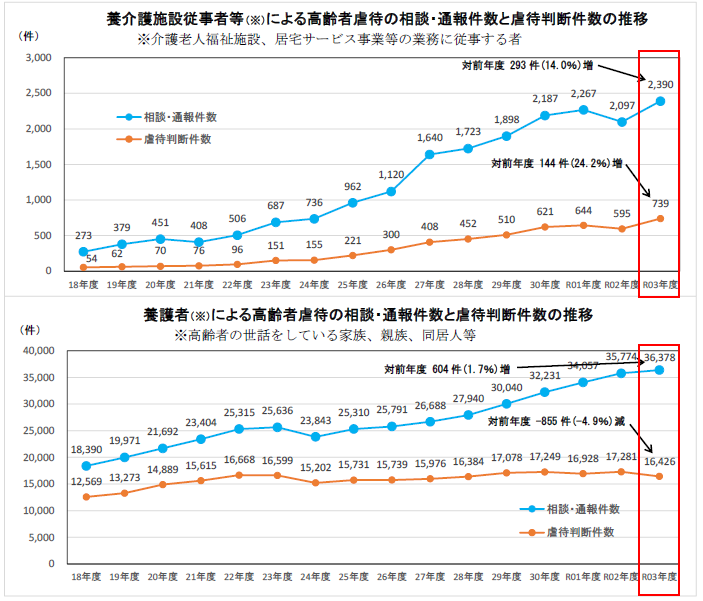

引用:厚生労働省公式サイト

現在日本では、高齢者への虐待や差別が深刻化しています。高齢者虐待への虐待は、暴力などの物理的な行為だけではありません。介護サービスを利用させなかったり、勝手に資産を使ってしまったりするなどの行為も高齢者虐待と言われます。

厚生労働省が行った調査の結果、2021年における介護施設などを通じて相談された件数のうち、739件が高齢者虐待と判断されました。この数は年々増加傾向にあり、2020年と比べると約24%も上昇しています。SDGs目標16が目指す公正な社会を実現するためにも、高齢者を尊重し、差別や虐待をなくす取り組みが必要です。

障害者の社会参加や自立を支援する制度や社会インフラが不十分である

日本では、障害者の自立支援や、制度などの社会インフラがまだ十分に整っていません。これにより、働く機会を失ってしまう人々も存在します。

たとえば、障害者の移動を支援するための公共交通機関のバリアフリー化は、まだ全国的に浸透していません。また障害者雇用促進法に基づく、企業の障害者雇用率の引き上げも進んでいますが、一部の企業では偽装雇用が問題となっています。

また一部の社会や地域では、障害者に対する偏見などが見られ、政治などへの参加や、自立を妨げています。これらの問題を解消することは、SDGs目標16の達成に向けて日本が取り組むべき重要な課題です。

マイノリティに対する理解や受け入れが進んでいない

現在、日本においてマイノリティの理解が進んでいない点も深刻の一つです。具体的には、性的マイノリティ(LGBTQ+)、障害者、外国人住民など、多様なバックグラウンドを持つ人々に対する理解が遅れています。

現在、日本においてマイノリティの理解が進んでいない点も深刻の一つです。具体的には、性的マイノリティ(LGBTQ+)、障害者、外国人住民など、多様なバックグラウンドを持つ人々に対する理解が遅れています。

たとえば、LGBTQ+に関しては、理解が足りていないため、社会の一部から偏見や差別の視線が向けられることがあります。また海外からの移住者などに対しても、国籍や言語の違いなどから、理解されない場面が多々あります。

これらの問題を解消するためには、一人ひとりを尊重し、受け入れていくことが必要となります。また国全体での制度改善が大切です。

冤罪や長期拘束など司法システムに問題が残っている

日本の司法に関しては、冤罪や長期拘束といった問題が残されています。たとえば、取調べの透明性が確保されていないために、誤った有罪判決や、冤罪が生まれることがあります。

また、無期懲役刑者や死刑囚など、長期間にわたり拘束される人々の人権についても課題となっています。とくに、再犯防止や更生のために、適切な教育や就労機会の提供、心理カウンセリングなどが必要です。これらの問題解決に向けて、法制度の改善を通じて社会の平和と公正を実現することが、SDGs目標16の達成につながります。

| 冤罪(えんざい) …実際に罪を犯していない人が、犯罪者として扱われてしまうこと。 |

ヘイトスピーチやプライバシー侵害など人権侵害の問題が存在する

日本においても、ヘイトスピーチやプライバシー侵害といった、人権侵害の問題が見受けられます。SNSやインターネット上では、特定の人種や民族、宗教に対する差別的な発言が投稿されており、人間の尊厳を傷つけています。

また、デジタル化が進む一方で、個人情報の流出や不適切な使用といったプライバシー侵害も増加傾向にあります。

これらはSDGs目標16の達成を妨げるものです。まず私たち一人ひとりが意識を改めていくことが求められます。そして法律やガイドラインの整備、教育を充実させ、ヘイトスピーチなどをなくす取り組みを行っていく必要があります。

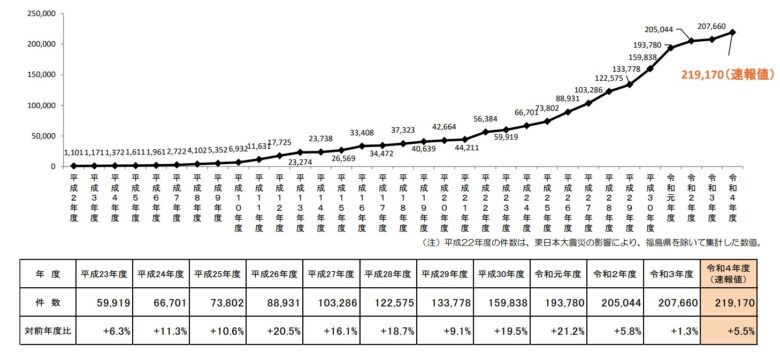

コロナ禍で家庭内の暴力や子どもへの虐待が増加した

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)蔓延により、私たちの生活スタイルは大きく変化しました。とくに、自宅での過ごし方が大きく変わり、家庭内での問題が増加しています。

2022年において、児童相談所が受けた相談件数は、21万9,170件でした。相談件数は年々増加しており、2021年と比較すると、相談件数は2,600件以上も増加しています。

虐待などの問題は日本国内だけでなく、世界各地でも直面している問題です。暴力による被害をなくし、公正な社会を作るために、あらゆる取り組みが求められます。

SDGs16をめぐる世界の現状と課題

つぎに世界各国が直面している、SDGs目標16に関する現状や問題点を、説明していきます。

戦争や紛争地では市民への暴力が増加し、組織犯罪やテロも問題になっている

引用:国際赤十字ニュース

戦争や紛争地では、市民への被害が年々増加傾向にあります。とくに、紛争地では非戦闘員である市民が犠牲となるケースが多く見られ、無差別な攻撃などが日常的に行われています。

たとえば、2023年10月から勃発したイスラエルとガザ間の武力衝突により、死者が4,200人以上となりました。また組織犯罪やテロも世界的に問題となっており、無法地帯となった場所では、人身売買や麻薬取引などが盛んに行われています。

これらの問題は、地域住民だけでなく、世界各国の平和と安定を脅かす大きな要因となっています。

マイノリティへの性差別や人種差別が残っている

あらゆる国や地域でマイノリティへの性差別や人種差別という問題が、いまだに存在しています。女性や特定の民族・人種、性的指向などが理由で、政治に参加できなかったり、公正な扱いが受けられなかったりなどの現状があります。

たとえば、女性が職場で平等な待遇を受けられず、キャリアアップの機会が失われてしまうことがあります。また宗教や文化の違いにより、教育や労働環境など、さまざまな面で困難に直面する場合もあります。私たち一人ひとりが日々の生活の中で差別意識を持たず、多様性を尊重することが重要です。

関連記事:働き方改革とは?現状や課題、取り組み具体例をわかりやすく解説

発展途上国では法律が機能しておらず、公正な裁判が行われていない

発展途上国においては、法の整備や司法システムが不十分のため、公正な裁判が行われていない場合があります。

発展途上国においては、法の整備や司法システムが不十分のため、公正な裁判が行われていない場合があります。

まず法律などがきちんと定められていないため、公平公正な裁判を行う環境が整っていません。たとえば殺人や窃盗などの犯罪行為や、人身売買や麻薬販売などの違法な取り引きが発生しています。しかし法律などの制度が整っていないため、犯罪件数を減らすことができません。

また裁判官や弁護士などの専門家が不足しており、人々が相談できなかったり、裁判が長期化してしまうなどの問題が生じています。これらの課題解決のためには、多くの国からの支援や協力が不可欠です。

一部の国や地域では汚職や贈賄が問題になっている

汚職や贈賄が問題となっている国や地域は多く、その状況には差があります。とくに発展途上国では問題が深刻で、経済的な格差や社会的な不平等を生んでいます。

汚職や贈賄が問題となっている国や地域は多く、その状況には差があります。とくに発展途上国では問題が深刻で、経済的な格差や社会的な不平等を生んでいます。

たとえば、2022年において、デンマークやフィンランドなどの国では、汚職などの問題があまり起きていません。一方でソマリア、南スーダン、シリアなどの国では賄賂や汚職が多発しています。

これらの国では、公正な裁判も行われず、国としての基盤も整いません。それぞれの国が経済成長するためには、汚職や贈賄の撲滅も解決すべき問題です。

SDGs16を達成するために自分たちにできること4選|子どもにできる取り組みも紹介

続いてSDGs目標16の達成のために私たちができる、身近な取組事例について、紹介していきます。

他人に対する差別や偏見の心を持たないようにする

まずできることとして、差別や偏見を持たないよう、自分自身の心持ちを見つめ直すことが挙げられます。差別や偏見は、無意識のうちに生まれることが多く、行動や態度に反映されてしまいます。

中には自分が差別と考えていないため、無意識のうちに他人を傷つけてしまう場合もあります。人それぞれ異なる環境や、価値観を持っていることを理解することで、無意識な差別・偏見はなくなります。

多くの人々と触れ合うことで、自分の視野も広げられます。公正で平和の社会を実現するためにも、まずは心持ちを変えてみましょう。

地域のイベントや活動に参加し、多様な人々と交流する

地域のイベントや活動に参加することも、SDGs目標16の実現につながる手段です。地域での交流は、異なる価値観をもつ人々と交流する機会が増え、互いの理解を深められます。

地域のイベントや活動に参加することも、SDGs目標16の実現につながる手段です。地域での交流は、異なる価値観をもつ人々と交流する機会が増え、互いの理解を深められます。

実際に行われている地域活動として、清掃活動やボランティア活動、文化交流イベントなどがあります。中にはSDGs目標16以外の目標にも貢献できる活動もあり、社会貢献にもつながります。ぜひ地域で行われている活動について、調べてみてください。

友達や家族との関係を大切にし、相手を尊重する

友達や家族との関係を大切にすることは、私たちが日常生活の中でSDGs目標16に貢献できることです。とくに友人や親戚などとの交流が深まることで相手の価値観を理解し、尊重する姿勢が身につきます。

友達や家族との関係を大切にすることは、私たちが日常生活の中でSDGs目標16に貢献できることです。とくに友人や親戚などとの交流が深まることで相手の価値観を理解し、尊重する姿勢が身につきます。

たとえば、友達や家族が困っていたら、まずはその声をきちんと聞き、必要であれば協力するなどの姿勢です。また、言葉遣いや態度にも気を配ることで、自分自身が他人に対する敬意を示してみてください。

学校や地域でSDGs16や人権について学ぶ

教育という観点から、SDGs目標16の達成を目指すことも大切な取り組みです。具体的には、平和や公正について理解を深め、これらを守るために何ができるかを学ぶことが求められます。

教育という観点から、SDGs目標16の達成を目指すことも大切な取り組みです。具体的には、平和や公正について理解を深め、これらを守るために何ができるかを学ぶことが求められます。

たとえば学校での授業などを通じて、SDGs目標16について学ぶ機会をつくります。とくに社会学習や道徳の時間を通じて、平和や公正の重要性、人権の尊重を学べます。また地域のNPOやNGOが、開催する活動に参加することもおすすめです。

教育の分野においても、学べる機会がたくさんあります。さまざまな活動を直接体験し、SDGs目標16に対する理解を深めましょう。

関連記事:日本の小学校とLGBT教育-現状と私たちに出来ることを紹介

関連記事:LGBT教育に必要な取り組み5選-現在の問題点と海外の取り組みも紹介

SDGs16を達成するための日本の取り組み事例3選|企業や団体の取り組み

つぎに日本の企業などが行っている、SDGs目標16実現への取り組みを紹介していきます。

日本航空(JAL)|マイノリティへの支援活動

日本航空(JAL)は、国内外の航空運送事業を展開している会社です。社会貢献活動の一環としてSDGs目標16の取り組みを行っています。

具体的には、「障害者の雇用推進」や「ジェンダー平等の推進」などの取り組みです。会議時に用いる文字起こしソフトや、筆談ボードを導入し、働きやすい環境を整えています。

また女性がより働きやすくなるよう、テレワーク制度やワーケーションを推奨しています。このような取り組みを通じて、JALはSDGs目標16の実現に貢献しつつ、企業価値の向上につなげています。

関連記事:中小企業の働き方改革の課題と効果的な進め方-事例5選も紹介

Yahoo!ネット募金|自分が希望するプログラムへ募金

Yahoo!JAPANは、インターネットの検索エンジンをはじめ、情報提供を行っている会社です。インターネットを活用した寄付サービス「Yahoo!ネット募金」を通じて、SDGs目標16の推進に貢献しています。

このサービスでは、誰でも好きな時に、好きな金額を寄付することが可能です。寄付はクレジットカードや、Tポイントでも行えます。またYahoo! JAPANが実施する、各種キャンペーンを通じても寄付が行われます。

寄付されたお金は、人権や差別問題、子どもと関連する問題などの解決のために使用されています。寄付先も自身で選べるため、自分が支援したいプロジェクトを支えることができます。

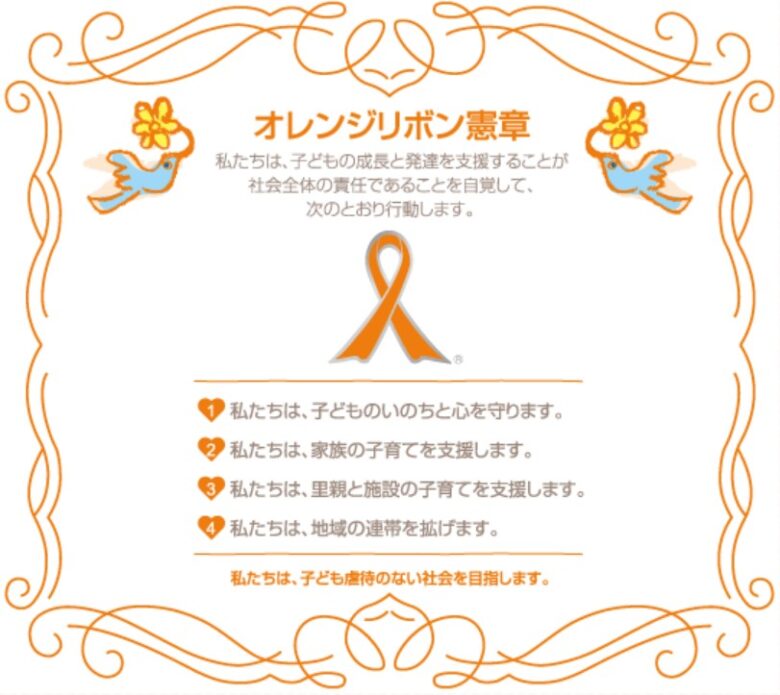

オレンジリボン運動|子どもへの虐待をなくす

「オレンジリボン運動」とは、子どもへの虐待をなくすために、取り組みを行う運動のことです。全国の子どもへの暴力行為を減らし、平和な社会を実現するために全国で取り組まれています。

この運動は、毎年6月1日から30日までの1か月間、さまざまなイベントが開催されます。イベントでは、参加者に対し子どもへの虐待の現状や問題、防止策を理解してもらい、自分たちに何ができるのかを考えてもらう機会を提供しています。またオレンジリボンのシンボルマークを身につけることで、虐待防止への意識を高める働きかけも行っております。

子どもへの虐待防止は、児童相談所や市町村だけの取り組みでは成しえません。一人ひとりが意識していく必要があります。

SDGs16を達成するための世界の取り組み事例3選|企業や団体の取り組み

最後に世界各国で行われている、SDGs目標16の達成につながる取り組みを紹介していきます。

Unilever|サプライチェーンの見直し

Unileverは、世界各地でLUXやDOVEなどのブランドを展開している会社です。Unileverは、SDGs目標16の達成に貢献しており、その一環として「Unilever Sustainable Living Plan」を立ち上げ、さまざまな取り組みを展開しています。

たとえば、サプライチェーンの透明性を向上させる取り組みです。Unileverは、サプライヤーに対し、公正な労働条件の提供、廃棄物の削減、環境保護への配慮などを要求しています。またサプライチェーンにおける人権侵害や、環境破壊の情報が公開され、万が一のリスクにも備えています。

このような取り組みにより、Unileverはビジネス活動を通じて平和と公正を推進し、SDGs目標16の達成に寄与しています。

ネウボラ|平和教育プログラム

「ネウボラ」とは、紛争地や途上国での教育や社会サービスの復興を支援する国際NGOです。SDGs目標16の達成に向けた取り組みとして、平和教育プログラムを行っています。

このプログラムでは、地方コミュニティに対して平和と公正をテーマにした教育を実施し、紛争を解決するためのスキルや、非暴力的なコミュニケーション手段を提供しています。

またネウボラは法律サービスの提供も行っており、法の支配が弱い地域で、人々が公正な裁判を受けられるよう支援しています。これらの取り組みにより、ネウボラはSDGs目標16の実現に向けて貢献しています。

国連平和維持活動(PKO)|紛争地域への支援活動

国連平和維持活動(PKO)は、紛争などが発生している地域で紛争を停戦させたり、停戦後の管理を行ったりと、問題解決に取り組んでいる活動です。

PKOは、紛争地域における停戦状態の監視や和平協定の実施を支援しており、日本からも自衛隊員が参加しています。たとえば紛争地での平和維持や、物資の提供などです。

これらの活動は、紛争地で暮らす人々の生活改善に貢献しつつ、人々に対しても平和や公正の大切さを教え、SDGs目標16への理解を深める機会を提供しています。

まとめ

SDGs目標16「平和と公正をすべての人々に」は、紛争や暴力、汚職や賄賂など、あらゆる側面から平和で公正な社会を実現するために定められた目標です。

日本に限らず世界各国で、性的マイノリティなどに対する差別や偏見が残っていたり、一部の国や地域では紛争が続いていたりと、平和を脅かすような問題が残っています。

私たちが身近にできる取り組みとして、他人を尊重することや、世界各国の現状について学ぶことが挙げられます。小さな取り組みでも、SDGs目標16の達成に大きく貢献します。まずは簡単にできることから始めてみませんか。

SDGsCONNECT SEOライター。大学では文学を通じて、ジェンダーについて学んでいます。SDGsについて詳しくない人にとってもわかりやすく、かつ情報が正確な記事を書けるよう、心がけています。