【更新日:2023年9月30日 by 田所莉沙】

SDGs目標2「飢餓をゼロに」、それは世界がともに取り組んでいる目標の一つです。世界中の人々が安全で栄養価の高い食事を摂れるようにすることがSDGs目標2「飢餓をゼロに」です。

しかし、現実は厳しく、まだ多くの人々が飢餓状態に置かれ、その生活を脅かされています。この記事では、その問題の現状や原因、そして私たち一人ひとりができる取り組みについて詳しく解説していきます。また今日から始められる行動についても、紹介していきます。

| 【この記事で分かること】 |

見出し

SDGs2「飢餓をゼロに」を簡単に解説

まずはじめに、SDGs目標2の内容やターゲットについて、詳しく説明していきます。

「飢餓をゼロに」の具体的な目標とは-健康的な食事と持続可能な農業

SDGs目標2「飢餓をゼロに」は、すべての人が健康的な食事を食べられる状態と、持続可能な農業を推進することを目指しています。具体的にSDGs2の目標「飢餓をゼロに」は、2つの大きな目標にわけることができます。

まず、2025年までに、とくに貧困家庭や乳幼児、妊婦や高齢者などの、困難な状況にある人々が必要な栄養をしっかりと摂れるようにすることです。次に、2030年までにすべての人々が、一年を通じて、安全で栄養バランスのとれた食事にアクセスできるようにすることも目標として定められています。

また、生産者が持続可能に農業・漁業を営めるようにし、自身の生産力や収入を向上させられるよう支援することも重要な目標とされています。食糧を生産する人の中でも、とくに小規模な農家や女性、先住民族、家族経営の農場、遊牧民、漁師などの生産力・収入の向上を目指すことが、目標とされています。これは、気候変動や異常気象などに対する適応力を高め、食糧の供給を安定させるためです。

なぜ「飢餓をゼロに」が必要なのか

SDGs目標2「飢餓をゼロに」の達成を目指す理由は、いくつかあります。

SDGs目標2「飢餓をゼロに」の達成を目指す理由は、いくつかあります。

一つ目が、飢餓は社会全体の成長や発展を妨げるものだからです。栄養が不足すると、子どもたちの学習能力が低下し、その結果、未来へ進む道が閉ざされることになります。その負の影響は地域や国だけではなく、経済の停滞や社会の不安定化を引き起こす可能性もあります。

そして、飢餓問題は環境問題とも深く関わっています。食べ物に困っている地域では、生き延びるために過度な森林伐採や不適切な農法が行われ、地球の生態系に深刻な影響を及ぼしています。SDGs目標2「飢餓をゼロに」を目指すことは、地球環境を守り、持続可能な未来を築くためにも必要な取り組みなのです。

これらの理由から、SDGs目標2「飢餓をゼロに」はただ食事できるかどうかのみならず、教育・経済・環境といったさまざまな面での課題解決に関わる重要な目標です。

SDGs 2「飢餓をゼロに」の具体的なターゲット

SDGs2の「飢餓をゼロに」のターゲット共通する点は、「飢餓の撲滅」と「持続可能な食料生産と消費の推進」という2つの大きなテーマです。

たとえばターゲット2.1や2.2では、すべての人が安全で栄養価の高い食料を毎日得られるようにするという「飢餓の撲滅」をテーマとしています。これにより、社会全体が飢餓と栄養不良から解放され、健康的な生活を送ることができる世界を目指しています。

一方で、ターゲット2.3や2.4では、持続可能な食料生産システムを構築します。そして食料生産者の生産性や収入を向上させ、気候変動などの環境問題に対応できる、強靱な食料生産システムを確保するという「持続可能な食料生産と消費の推進」を重視しています。これにより、人々が食料を持続的に提供し、利用できる社会を実現することを目指しています。

したがってSDGs目標2では、「飢餓の撲滅」と「持続可能な食料生産と消費」という2つの側面から、一人ひとりが健康で充実した人生を送ることを目指しています。そのほかのSDGs2「飢餓をゼロに」の具体的なターゲットの内容は、以下のとおりです。

| 2.1 | ・2030年までに、すべての人が一年を通じて、安全で栄養価の高い食料をつねに得られるようにする。 |

| 2.2 | ・2025年までに、すべての人、とくに貧困層と脆弱な状況にある人々、乳幼児への栄養改善を達成する。 ・2030年までに、飢餓とすべての形態の栄養失調をなくす。 |

| 2.3 | ・2030年までに、小さな規模で食料を生産している人々が、農業で得られる収入を倍にする。 ・とくに小規模の食料生産者、女性、先住民族、家族農業者、遊牧民、漁師などの生産性と収入を倍増する。 |

| 2.4 | ・食料の生産が持続可能となるようなシステムを構築する。 ・2030年までに、気候変動や異常気象などから生じるリスクを軽減し、適応力と回復力を強化する。 |

| 2.5 | ・伝統的な知識を含む遺伝資源を公平に利用し、その利益を公正に分配す |

| 2.a | ・開発途上国で農業生産能力を向上させるため、農業に関連するインフラへの投資を増やす。 |

| 2.b | ・世界の食料市場が公正に機能するように、貿易制限や歪みを是正する。 |

| 2.c | ・食品価格の大幅な変動を抑制し、市場が適切に機能するようにする。 |

参考:外務省公式サイト

世界の飢餓や食料問題の現状-世界では約8億2,800万人が飢餓状態

続いてSDGs目標2において、世界中で直面している飢餓・食料問題について、解説していきます。

10人に1人が飢餓状態にある-世界人口の約10%

全世界で見ると、飢餓に苦しんでいる人々の割合はどの程度なのでしょうか。具体的に、何人に一人が飢餓状態にあるのでしょうか。

国際連合の専門機関が共同で調査した結果、2022年における飢餓人口は、7億8,300万人でした。この数は世界人口の約10%、つまり10人に1人が飢餓状態であることになります。

とくに深刻なのがアフリカ大陸とアジア大陸の国々です。アフリカでは5人に1人が飢餓状態で、アジアでも同様に飢餓問題が深刻化しています。これらの地域では、貧困、紛争、気候変動などが飢餓を引き起こす要因となっており、解決がなかなか容易ではない現状です。

参考:世界の食料安全保障と栄養の現状(The State of Food Security and Nutrition in the World Report: SOFI)

飢餓人口は増加している

現在、世界中で飢餓に苦しむ人々が多く存在しており、この数字は年々増え続けています。とくに途上国の人々は、食べ物が十分に得られずに生活しているため、飢餓の問題が深刻になっています。

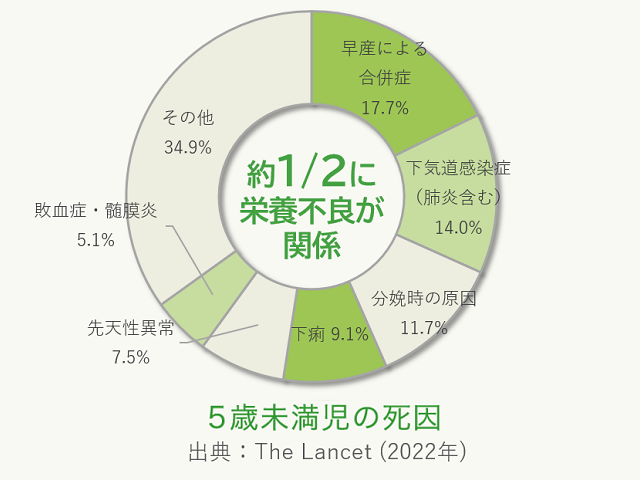

子どもたちもまた、この飢餓問題の大きな犠牲者となっています。必要な栄養素が得られないことで、成長に影響が出るだけでなく、学習能力が低下したり、病気にかかりやすくなるといった問題が起きています。

このように増え続ける飢餓人口の背後には、気候変動や戦争、経済の停滞などさまざまな問題が複雑に絡み合っています。これらの問題を解決し、飢餓を終わらせるためには、「飢餓をゼロに」を目指すSDGs2の目標を達成することが重要です。それぞれの立場で可能な行動を取り始めることで、この問題の解決につながります。

飢餓の3つの原因-なぜ世界には飢えで苦しむ人々がいるのか

つぎに世界各国で問題となっている飢餓が、なぜ増加傾向にあるのか、その理由を説明していきます。

理由1:農業技術が低く資源も少ないため、食料生産が難しいから

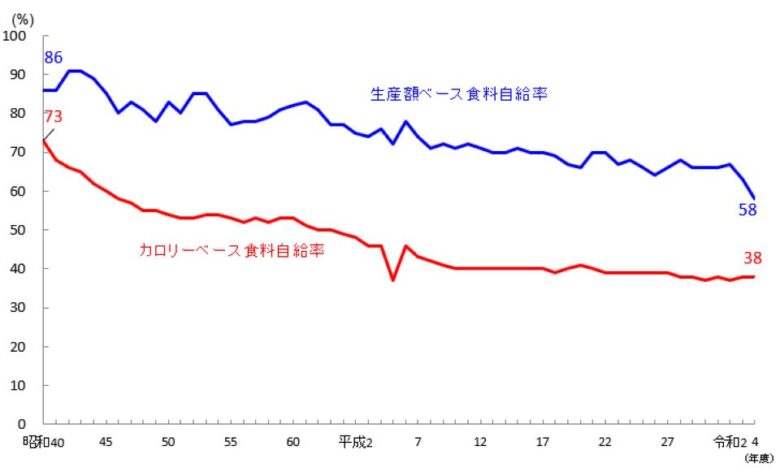

引用:農林水産省公式サイト

飢餓の原因の一つに、食糧自給率の低さと貧困があります。「食糧自給率」とは、その国が自ら生産した食糧でどれだけ自国民の食料需要を賄えているかを示す指標です。食糧自給率が低いということは、その国が食料を自国で生産する能力が低い、もしくは自国での生産量がその国の食料需要を満たせていないということを意味します。

貧困国では、技術や資源の不足から食糧生産量が限られ、自給率が低くなる傾向にあります。また、価格の高騰や天候による作物の不作などが食糧供給に影響をおよぼし、常に十分な食糧が確保できない状況にあります。さらに、貧困層の人々は、限られた収入の中で食糧を購入する余裕がなく、飢餓状態に陥りやすいです。

これらの問題は、飢餓問題を長期化させ、解決が困難になる原因となります。飢餓の根本的な解決には、食糧自給率を上げ、貧困をなくすことが必要不可欠です。

理由2:農業支援やルールが不十分だから

農業政策の問題点と農業技術の不足も、飢餓の一因となります。

農業政策の問題点としては、食生産を担う小規模農家への支援が不十分であることや、土地利用に関するルールが不明瞭であることなどが挙げられます。小規模農家への支援が不十分であると、生産性が上がらず、結果として食糧供給が不足します。また、土地利用に関するルールが不明確であると、適切な農地の確保や土地利用の計画が立てられず、持続可能な農業が実現できません。

また農業技術の不足は、収穫量を大幅に左右します。耕作方法や収穫技術、肥料の管理など、効率的な農業を行うための知識や技術が不足していると、質のよい食料を大量に生産することが難しいです。とくに途上国では、これら農業技術の普及や教育が十分に行われていないため、食糧生産が滞る傾向にあります。

これらの問題を解決し、飢餓をゼロにするためには、適切な農業政策の実施、農業技術の普及と教育が重要となります。

関連記事:SDGs×農業の関係性とは?|SDGsと農業の取り組み事例9選を紹介

理由3:戦争や自然災害が頻繁に起こるから

戦争や自然災害によって引き起こされる社会基盤の崩壊は、飢餓の大きな原因となります。

戦争や自然災害によって引き起こされる社会基盤の崩壊は、飢餓の大きな原因となります。

まず戦争は、食物を作り出す農地や、それを人々の元へ運ぶための道路などのインフラを壊してしまいます。さらに、農作業をする人々が戦争に巻き込まれてしまうと、食糧の生産そのものが停滞してしまいます。また、戦争によって経済が混乱し、食品価格が上昇すると、経済的に余裕のない人々が食料を手に入れられなくなることもあります。

一方、自然災害は突然農地を壊滅させることがあります。農地が洪水などで水没したり、干ばつで作物が育たなくなったりすると、その地域の食糧供給は一気に激減します。さらに、道路や橋などのインフラが被災すると、食糧を運ぶことが難しくなり、飢餓の原因となることもあります。

戦争や自然災害が続く地域では、これらの問題が長引き、飢餓が深刻化する可能性があります。その解消には、平和な環境の保持や、災害への備えと、その際の迅速な復旧支援が不可欠です。

関連記事:SDGs11日本の取り組み事例6選-自治体・企業・学校・個人の事例を解説

飢餓が人々に及ぼす2つの影響-飢えるとどうなるのか

続いて飢餓問題が、人々へ与える影響について解説していきます。

免疫力が低下し病気にかかりやすくなる

飢餓が人々に及ぼす影響の一つとして、免疫力の低下とそれによる病気の発生があります。人々が必要な栄養素を十分に摂取できないと、体の免疫機能が低下し、感染症などの病気にかかりやすくなります。

飢餓が人々に及ぼす影響の一つとして、免疫力の低下とそれによる病気の発生があります。人々が必要な栄養素を十分に摂取できないと、体の免疫機能が低下し、感染症などの病気にかかりやすくなります。

とくに、ビタミンAや鉄分、亜鉛などの微量栄養素が不足すると、免疫力が大幅に低下します。さらに視力低下を引き起こして盲目になってしまったり、貧血を引き起こしてしまったりなどの症状も現れます。

飢餓はただ「お腹が減る」だけでなく、さまざまな健康問題を引き起こす大きなリスクであり、解消する必要のある重要な課題となっています。

学習能力が低下し、仕事を得ることが難しくなる

飢餓は、ただ空腹を感じるだけではなく、栄養不足が長期間続くとその影響は身体的な健康状態だけでなく、学習能力にもおよびます。

とくに成長期の子どもたちは、適切な栄養摂取が重要です。栄養が不足すると、子どもたちの身体的発育はもちろん、集中力や記憶力などの学習に重要な機能も低下してしまいます。集中力が低下すれば授業や学習に集中することがより難しくなり、記憶力の低下は、学んだ内容を覚える能力を弱めます。

さらに、子どもたちが絶えず飢餓状態に置かれることで、その分職を得ることも難しくなり、さらには自身の未来に対する夢や希望を打ち砕く可能性も高まります。これらの状況は、個々の生活だけでなく、社会全体の発展にもマイナス影響を及ぼすことになります。飢餓問題は、一人ひとりの幸せだけでなく、社会全体の未来にも深く関わっていると言えるでしょう。

私たちができること3選-「飢餓をゼロに」への具体的な取り組み

つぎに飢餓問題を解決するために、私たちが身近なところでできることを、3つ紹介していきます。

関連記事:食品ロスとは?原因や日本と世界の現状、家庭でできる対策を紹介

資源を大切にし、無駄な食事をしない

SDGs 2「飢餓をゼロに」の実現に向け、私たちが日常生活でできることの一つとして、資源を大切にし無駄な食事をしないことがあります。ここでいう「無駄な食事」とは、食べ残しや買い置きの食材の放置、過剰な食事などを指します。

SDGs 2「飢餓をゼロに」の実現に向け、私たちが日常生活でできることの一つとして、資源を大切にし無駄な食事をしないことがあります。ここでいう「無駄な食事」とは、食べ残しや買い置きの食材の放置、過剰な食事などを指します。

これを防ぐための一つの具体的な方法として、計画的な買い物が挙げられます。買い物へ行く前に自宅の食材を確認し、必要な分だけを買うことで食材の余りを減らすことができます。また、その食材を使ってどのようなメニューを作り、余らないようにできるか考えて料理することも重要です。

これらの行動を通じて、私たちは一人ひとりが食料資源を無駄にせず、適量を食べる生活を送ることで、飢餓問題の解決に貢献できます。

地域の食糧銀行活動や寄付活動に参加する

食糧問題の解決に向けて、地域の食糧銀行活動や寄付活動に参加することもSDGs目標2の達成につながります。「食糧銀行活動」は、食品を必要としている人々に、余った食品を配布するボランティア活動のことです。これにより廃棄される食品が減り、食糧問題の改善となります。

また、寄付活動も効果的な手段の一つです。寄付金は、飢餓状態の人々の直接的な援助や、農業技術の向上、食糧生産の効率化などに活用されます。日本食糧バンクやセカンドハーベスト・ジャパンなどは、全国各地で活動を実施しています。

政策改革への署名活動や啓発活動に参加する

政策改革への署名活動や啓発活動に参加することも、SDGs2「飢餓をゼロに」に貢献する方法の一つです。「政策改革への署名活動」は、政府に対して飢餓問題の解決に向けた具体的な政策を求めるものです。これらの活動はインターネット上で行われることが多く、自宅からでも参加することが可能です。一人ひとりの声が集まることで大きな力となり、社会的な問題解決につながります。

政策改革への署名活動や啓発活動に参加することも、SDGs2「飢餓をゼロに」に貢献する方法の一つです。「政策改革への署名活動」は、政府に対して飢餓問題の解決に向けた具体的な政策を求めるものです。これらの活動はインターネット上で行われることが多く、自宅からでも参加することが可能です。一人ひとりの声が集まることで大きな力となり、社会的な問題解決につながります。

また、啓発活動は、飢餓問題の現状や解決策を広く伝えることを目的としています。SNSを用いて情報を共有する、地域のイベントで講演やワークショップを行うなど、形式はさまざまです。

これらの活動に参加することで、自分自身が社会問題の解決に必要であると考える活動を支援しやすくなります。

小学生もできるSDGs2への取り組み2選

最後に小学生などの小さな子どもでもできるような、簡単な取り組みを2つ紹介していきます。

学校給食を大切にし、残さず食べる

小学生の多くが、学校の給食を毎日楽しみにしています。しかし中には嫌いな食べ物を残してしまう子どももいます。しかし毎日の給食を残してしまうことで、深刻な問題を引き起こしてしまいます。

小学生の多くが、学校の給食を毎日楽しみにしています。しかし中には嫌いな食べ物を残してしまう子どももいます。しかし毎日の給食を残してしまうことで、深刻な問題を引き起こしてしまいます。

世界には食べるものがなく、毎日食事ができない人々が数多くいます。にもかかわらず私たちは、大量の食べ物を捨ててしまっています。大量の食べ物を捨てることは、現在起きている問題を、さらに深刻化させてしまいます。

そのため学校で食べる給食は、残さず食べることがとても重要です。

地元の農業体験を通じて食糧問題を理解する

小学生ができる取り組みとして、地元の農業体験を通じて食糧問題を理解するという方法もあります。

まず、自分で野菜を育て、収穫をします。この活動によって、食べ物がどのように作られ、食べ物をつくるのがどれだけ大変なことであるかを理解できます。また食材を大切にし、無駄にしないという意識が自然と身につきます。

したがって地元の農業体験は、SDGs目標2「飢餓をゼロに」の理解や取り組みの実施に役立ちます。

日本の飢餓問題への取り組み事例3選

続いて飢餓問題を解決するために、日本国内で実施されている取り組みについて、複数の事例をまとめていきます。

食品ロス削減のための活動:アプリ「TABETE」の利用

引用:TABETE公式サイト

食品ロス問題は私たち一人ひとりの生活に深く関わる課題です。その解消の一助となるツールとして注目されているのが、食品ロス削減アプリ「TABETE」です。このアプリでは、利用者が、飲食店で余った食材や料理を割引価格で購入できるアプリです。

利用者はアプリを通じて、地域の参加店舗から余った食材や料理を安く購入できます。購入することで廃棄される食品が減り、SDGs2「飢餓をゼロに」の目標達成に貢献できます。

また、店舗側も余った食材を無駄にせず、利益を得ることが可能です。これにより経済的な損失を防ぎつつ、社会貢献も行えます。

関連記事:食品ロスによる影響7選-環境・食料問題・経済への影響を解説

地域コミュニティの強化:地域野菜を使った料理教室「やさい学校」

地元の野菜を活用した料理教室「やさい学校」は、飢餓問題と地域振興の両方に貢献するだけではなく、SDGs2の達成にもつながるプロジェクトです。

この教室では、地元農家が育てた新鮮な野菜を使い、季節ごとの料理を学ぶことができます。これにより、参加者は地元の農産物に対する理解を深め、食糧の大切さを実感することができます。

また、料理教室を通じて地域の人々が交流することで、コミュニティも強化されます。地元の農産物への関心が高まり、地元農家の売上げ向上にも繋がります。一人ひとりが地域の食糧問題に対する意識を高め、地元の農家を支えることで、飢餓をゼロにする目標に少しずつ近づくことができます。

農産物の有効利用:「もったいない農園」の活動

「もったいない農園」は、未利用農地を活用し、余った野菜や果物を収穫する活動を行っています。これにより、食品ロスの削減と飢餓問題の解決に貢献しています。

この活動では、使われていない農地を見つけ出し、そこで新たに農作物を育てることで、農地が荒廃するのを防ぎつつ、食糧生産量を増加させる役割を担っています。そして余剰となった野菜や果物を収穫し、それらを食品ロスとすることなく、必要とする人々へ提供します。

さらに、「もったいない農園」は地域住民も深く関わっており、地域コミュニティが形成されるように促進すると同時に、飢餓問題に対する理解と関心を高める機会を生み出しています。

関連記事:フェアトレードとは?取り組むメリットや商品の購入場所を紹介

まとめ-一人ひとりができることから始めよう

SDGs目標2「飢餓をゼロに」は、すべての人が毎日食事ができるような環境を整え、持続可能な農業を推進することを目指すものです。しかし世界では、飢餓状態である人が増加傾向にあり、課題を改善することは簡単ではありません。

飢餓によって人々の免疫力が低下し、病気になりやすくなるだけではなく、社会の発展にも悪影響となってしまいます。

私たちが日常でできることとしては、食べ物を大切にし、無駄にしないこと、地元の食糧銀行活動や寄付活動に参加すること、政策改革への署名活動に参加することなどが挙げられます。子どもでも学校で食べる給食は、残さず食べるようにすることで、SDGs目標2の達成に貢献できます。食べ物を大切に、食べるようにしましょう。

SDGsCONNECT SEOライター。大学では文学を通じて、ジェンダーについて学んでいます。SDGsについて詳しくない人にとってもわかりやすく、かつ情報が正確な記事を書けるよう、心がけています。