【更新日:2023年11月13日 by 田所莉沙】

SDGsでは、5番目のゴールとしてジェンダー平等が掲げられています。近年では、性の多様性が認められる傾向があるほか、女性が積極的に社会に参画していく重要性が認識されてきています。

一方、世界には女性の権利が男性よりも守られていなかったり、性別によって迫害を受けたりする地域もあり、ジェンダー差別は世界的に喫緊の課題です。日本でも、経済的、社会的、文化的に女性の地位が低い問題や、多様な性への理解が低く、ジェンダー問題は早急に対応すべき社会課題の1つです。

今回は、SDGs5番目のゴール「ジェンダー平等を実現しよう」の現状や取り組み事例、私たちにできることをくわしく解説します。

| 【この記事でわかること】 |

見出し

SDGs5「ジェンダー平等を実現しよう」とは

SDGs5「ジェンダー平等を実現しよう」について内容やターゲットを紹介します。

SDGs5「ジェンダー平等を実現しよう」の内容

SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、男女が平等な権利と機会を持ち、すべての女性や女児が自分の能力を最大限に発揮できる社会の実現を目指しています。

女性や女児は教育や雇用、政治参加などにおいて男性と比べて差別や不平等に直面しています。例えば、中央アジアや南アメリカ大陸、アフリカ大陸などの国々では、女の子の就学率が低く、早期結婚や女性器切除などの有害な慣習が根強く残っています。日本においても、女性議員や女性管理職の割合は低く、男女平等が完全には実現されていません。

このような男女間における差別をなくし、すべての人が平等に過ごせる環境をつくるため、SDGs目標5は定められました。

▼関連記事

LGBTQQIAAPPO2Sとは-性別診断サイト、相談窓口、私たちにできることも紹介

SDGs5「ジェンダー平等を実現しよう」の目標とターゲット

SDGs目標5では、9個のターゲットが設けられています。どのターゲットにおいても、すべての女性や女の子が、平等に扱われる社会の形成を目指して定められたものです。

SDGs目標5を達成するうえで、どんな環境においても差別されず、暴力や人身売買をなくすよう取り組んでいきます。

そのほかにも女性の社会進出を推進するなど、さまざまな方法でジェンダー平等な社会の形成を目指します。SDGs目標5のターゲットに関する詳しい内容は、下記の通りです。

| 5.1 | すべての女性や女児に対する差別を撤廃する。 |

| 5.2 | すべての女性や女児に対する人身売買や性的搾取などの暴力をなくす。 |

| 5.3 | すべての女性や女児に対して、未成年者の結婚や早期結婚、強制結婚および女性器切除などを撤廃する。 |

| 5.4 | 公共のサービスや社会保障政策の提供、世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 |

| 5.5 | 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全な女性の参画や平等なリーダーシップの機会を確保する。 |

| 5.6 | 国際人口・開発会議(ICPD)の行動計画や北京行動綱領などの検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する権利を保障する。 |

| 5.a | 女性が経済的資源に対する同等の権利に従い、金融サービスや相続財産、天然資源などを利用できるようにする。 |

| 5.b | 女性の能力強化促進のため、ICTをはじめとする実現技術の活用を強化する。 |

| 5.c | ジェンダー平等の促進や能力強化のための適正な政策、拘束力のある法規制を導入する。 |

▼参考

SDGグローバル指標(SDG Indicators)

SDGs5に関する日本の現状と5つの問題

SDGs5に関する日本の現状と5つの問題を紹介します。

男女の賃金格差が大きな問題となっている

現代社会において、男女の賃金格差は深刻な問題となっています。

世界経済フォーラム(WEF)が6月21日に発表した「Global Gender Gap Report」(世界男女格差報告書)の2023年版によると、日本のジェンダーギャップ指数は146カ国中125位で、前年から9ランクダウンしています。

ジェンダーギャップ指数は、経済、教育、健康、政治の4分野における男女格差を1から0までの数値で表したものであり、0が完全不平等、1が完全平等を意味しています。

教育分野は1位、健康分野は63位と、比較的高い順位となっています。しかし、経済分野は121位と、女性の労働参加率や賃金格差が依然として課題となっているのです。

▼関連記事

日本の小学校とLGBT教育-現状と私たちに出来ることを紹介

政治・経済分野での女性の役職者率が低い

日本の政治・経済分野での女性の役職者率は、世界平均に比べて非常に低い水準にあります。これは、長年にわたる男性優位の社会構造や伝統的な性別役割が影響していると考えられます。

また、ジェンダーギャップ指数は政治が138位で、世界最低クラスの順位となりました。国会議員の女性比率は10.0%、閣僚の女性比率は8.3%と、いずれも低い水準にとどまっています。

この問題を解消するためには、女性がリーダーシップを発揮できる環境を整え、男性だけでなく多様な視点で社会・経済の方向性を決定することが重要です。

女性が育児や介護で仕事を辞めるケースが多い

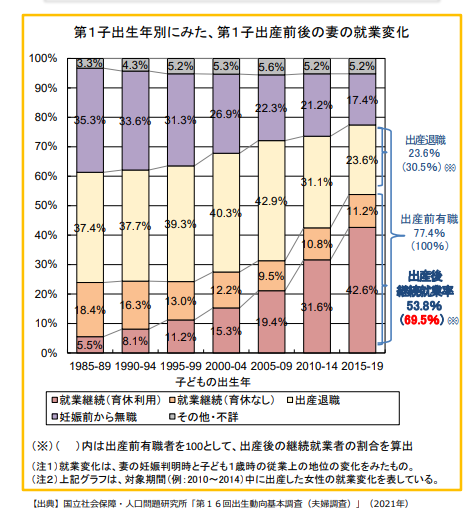

画像引用:仕事と育児・介護の両立に係る現状及び課題

日本の女性の労働参加率は2021年で53.5%であり、非常に低い数字となっています。その要因のひとつとして、育児による離職が考えられます。

また、厚生労働省の調査によると、2021年に育児や介護のために仕事を辞めた人は、女性で全体の3割以上を占めています。女性が育児や介護で仕事を辞める理由としては、以下のようなものが考えられます。

|

出産後も職場に戻りやすい環境づくりが求められるのです。

▼参考

06 Ⅰ令和3年の働く女性の状況【修正】 – 厚生労働省

性暴力やハラスメントの問題が残っている

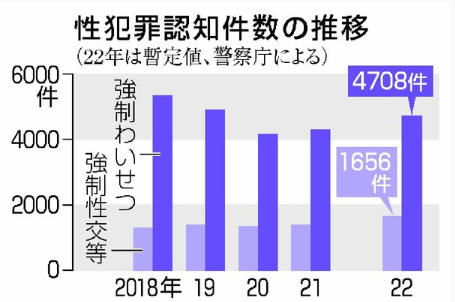

日本における性暴力やハラスメントの問題は依然として深刻です。性犯罪の発生件数は増加傾向にないものの、依然として発生件数は多いままです。

また、職場や学校などでのセクシャルハラスメントも重大な問題となっています。中にはハラスメントによって職場や学校に通えなくなってしまう人もいるのです。

これらの問題を解決するためには、法制度の改善はもちろん、個々人の意識改革や教育が必要となります。性暴力やハラスメントをなくすため、私達一人ひとりができることを考え、行動に移すことが求められています。

女性が家事・育児の大部分を担っている

日本では、家事や育児の大部分はいまだに女性が担っています。さらに、育児についても男性の参加率はなかなか進まず、「父親の育児参加が少ない」または「まったくない」と感じている人も多いでしょう。

この原因として現行の社会システムや風土が関係しています。例えば、残業文化や長時間労働があたりまえの職場では仕事と家庭の両立が困難で、女性に家事・育児の負担が偏ってしまいます。

ジェンダー平等を達成するためには、社会全体で男性の家事・育児参加を推進し、全ての人が自分のライフスタイルを選択できる社会が必要です。

SDGs5に関する世界の現状と4つの問題

SDGs5に関する世界の現状と4つの問題を紹介します。

世界各地で女性の政治参加が不足している

世界の国会議員における女性議員比率は、2020年には25.5%でした。しかし、依然として男女差は開いたままです。

国会議員比率が最も高い国は、ルワンダ(61.3%)、キューバ(53.5%)、アラブ首長国連邦(50.0%)の3カ国で、いずれも50%以上です。一方で、日本の女性政治家は9.9%しかおらず、世界平均よりも大きく下回っていることがわかります。

女性議員が少ないことで、女性目線でのニーズや意見を得ることが難しくなってしまいます。また、他国に対して、男女平等が進んでいない国だという印象を持たれてしまいます。

▼関連記事

LGBTの世界の現状を紹介-政府の取り組みや教育、日本との違いも解説

途上国では女性に対する教育の機会が限られている

世界では約6億5,000万人の女性が18歳未満で結婚をしています。これは、5人に1人の割合にあたります。児童婚は、南アジアやアフリカ大陸で多くみられる問題ですが、アメリカなどの先進国でも起こっています。

児童婚は健康や教育にも大きな影響を与えます。早期の妊娠・出産によって死亡や健康被害のリスクが高まってしまいます。また、子育てに追われることで教育を受けられず、経済的自立が困難になってしまいます。児童婚をなくすためには、以下の取り組みが必要です。

|

世界中で児童婚の問題が深刻化している今、私たち一人ひとりが、児童婚の現状を知り、解決に向けた取り組みをしていくことが大切です。

世界中で女性や少女が性暴力を受けるリスクにさらされている

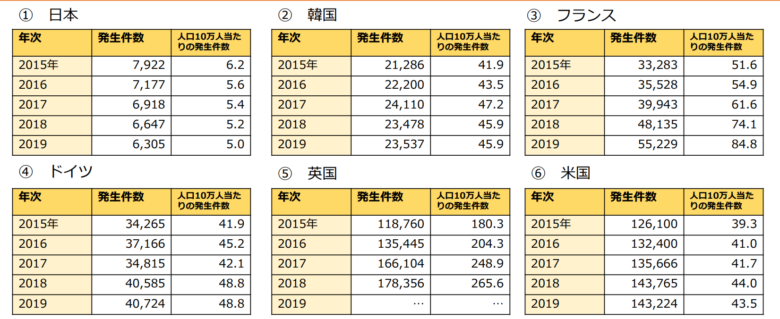

日本だけでなく、世界でも女性が男性から身体的・性的暴力を受けることが問題となってます。この理由として、男性の方が稼いでいることや、女性の方が力が弱いことが考えられます。

新型コロナウイルスが流行する前から、身体的・性的暴力に悩まされる女性が多く存在しており、その数は増加傾向にあります。

例えば、アメリカでは2015年から2019年までの5年間で、性犯罪の発生件数がおよそ17000件も増加しています。

世界各国の女性をさまざまな暴力から守るために、さまざまな政策を実施することが必要です。

未婚の母やシングルマザーへの社会的支援が不足している

未婚の母やシングルマザーは、経済的・精神的な負担が重くなりやすい傾向にあります。特に、教育や医療、児童保育などの社会的支援が不足していると、彼女たちは子供の世話に多くの時間を割かざるを得なくなり、自分のキャリアや人生を築くことが難しくなります。

| 状況 | 説明 |

| 経済的負担 | 一人で子供を育てると、収入が減少し、生活費が増加する |

| 社会的孤立 | 子育ての負担と仕事の両立の困難さから、社会的な交流が減少する可能性がある |

| 精神的ストレス | 経済的な問題や孤立感は、ストレスや不安を引き起こし、精神的な健康を脅かす |

未婚の母やシングルマザーが直面する経済的・精神的な負担を軽減するためには、国や地域社会による以下の支援が必要です。

|

これらの支援は、未婚の母やシングルマザーが自立し、自己実現やキャリア形成を実現するために不可欠です。また、ジェンダー平等の観点からも、女性が経済的に自立し、社会で活躍する機会を保障することは重要な課題です。

SDGs5達成に向けて私たちにできること4選|個人の取り組み事例

SDGs5達成に向けて私たちにできることを4つ紹介します。

性別による差別意識や偏見を持ったり、差別的な言動をしないようにする

性別による差別意識は、言葉の選び方や仕事の振り分け方や家事や育児の役割分担など、さまざまな形で現れます。

これらの差別意識は無意識のうちに根ざしていることが多く、自分自身や周囲の人々に不利益を与えてしまう可能性があります。そのため、まずは自分の言動を振り返り、性別による偏見がないか注意深く見つめ直すことが大切です。

そして、ジェンダーに関する無意識の偏見を意識的に改めていくことで、性別による差別意識をなくすことができます。具体的には、以下のような行動を心がけると良いです。

| 行動 | 例 |

| 言葉遣い | 性別を指定しない公平な言葉を選ぶ |

| 仕事の振り分け | 能力と適性に基づき公平に振り分ける |

| 家事・育児 | 家族全員で役割を平等に分担する |

これらの小さな行動は周囲の人々にも影響を与え、社会全体のジェンダー平等の実現に向けた一歩となります。

ジェンダー平等を推進する活動団体へ参加・支援する

世界各国でジェンダー平等を実現するために、さまざまな団体が取り組んでいます。私たちも、このような団体への支援や寄付を行うことで、ジェンダー平等の実現に貢献することができます。

例えば、国際NGOプラン・インターナショナルは苦しい環境で暮らす女の子に向けて、衛生キットの配布や通学支援などの活動を行っています。1か月1,000円から寄付ができるため、気軽に支援することができます。

寄付は、支援したい団体や活動を自由に選ぶことができます。また、寄付の方法もクレジットカードや口座振替など、さまざまな方法から選ぶことができます。世界各国でジェンダー平等を実現するために、ぜひ寄付を検討してみてください。

国際NGOプラン・インターナショナル 寄付への手続きはこちら▼

遠い国の女の子の親になる|国際NGOプラン・インターナショナル

▼関連記事

LGBTの活動団体を紹介-相談窓口や私たちにできることも紹介

家事や子育ての負担を平等に分担する

家庭の中で最も取り入れやすい家事・育児の分担は、夫婦で話し合って役割を決めることです。

共働き家庭において、女性が家事と育児を担っていると、仕事の復帰が難しくなる可能性があります。そのため、男性も家事や育児に積極的に参加し、役割を分担することが重要です。

夫婦で話し合って、それぞれの得意分野や時間の余裕を考慮しながら、無理のない範囲で分担しましょう。また、家事や育児の役割を分担することは、夫婦のコミュニケーションを深めるきっかけにもなります。

家庭で幼少期から子どもの意思を尊重する

ジェンダー平等の実現には、幼少期からの教育が不可欠です。家庭環境は子どもの価値観を形成する重要な場所です。そのため、子どもがジェンダー平等を自然と身につけられる環境を整えることが大切です。

|

これらの取り組みは、子どもが大人になったときに自己決定を尊重し、他者と協調しながら社会生活を営む力を育みます。そして、それが社会全体のジェンダー平等の実現につながるのです。

SDGs5に関する企業の取り組み事例3選

SDGs5に関する企業の取り組み事例を3つ紹介します。

花王株式会社|Kirei Lifestyle Planの策定

花王のESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」は、3つの柱「快適な暮らしを自分らしく送るために」「思いやりのある選択を社会のために」「よりすこやかな地球のために」で構成されています。

1つ目の柱「快適な暮らしを自分らしく送るために」では、誰もが使いやすい製品やサービスを提供することで、一人ひとりが自分らしく生きられる社会の実現を目指しています。具体的には、2030年までに、すべての新規製品・改良製品がユニバーサルデザインに対応することを目指しています。

2つ目の柱「思いやりのある選択を社会のために」では、環境に配慮した製品やサービスの開発・提供を通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。具体的には、2030年までに、生活に大きなポジティブなインパクトを与える製品を10件以上提案することを目指しています。

3つ目の柱「よりすこやかな地球のために」では、環境負荷の低減を通じて、豊かな自然を次世代に残すことを目指しています。具体的には、2030年までに、革新的なフィルム包装容器の年間普及数を3億個にすることや、全拠点からのリサイクルされない廃棄物量をゼロにすることを目指しています。

楽天株式会社|女性社員の復帰をサポート

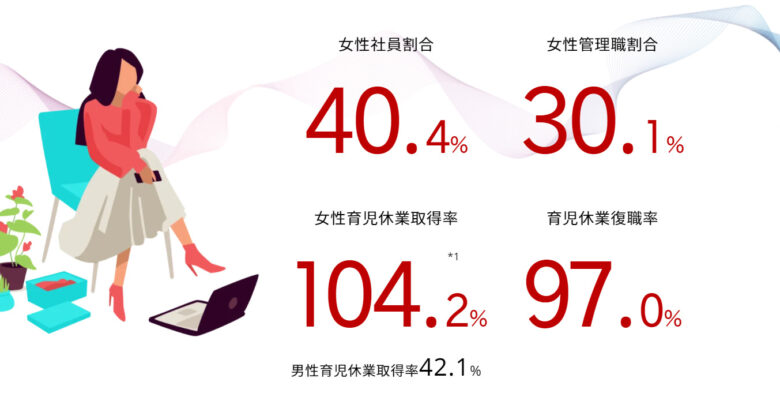

画像引用:楽天の女性活躍

楽天株式会社は、多様性を大切にし、社員一人ひとりが最大限に能力を発揮できる環境を整えることで、企業としての一体感を持ちながら、社会の発展に貢献しています。

その中でも、女性社員が安心して働き続けられる環境を整えることに注力しています。具体的には、以下の取り組みを行っています。

|

これらの取り組みを通じて、楽天株式会社は女性社員が自分の個性や価値観を活かして、社会で活躍できる機会を創出しています。

P&G|ジェンダー平等に向けて3つの取り組みを実施

画像引用:P&G公式サイト

P&Gは、ジェンダー平等の実現に向けて、以下の3つの分野に焦点を当てています。

1.ジェンダーバイアスの解消

P&Gは、広告やメディアにおける大きな発言力を活用して、ジェンダーバイアスの解消に取り組んでいます。例えば、多様な女性像を描いたりするような取り組みを行っています。

2.女児の教育と女性の経済的機会の拡大

P&Gは、企業やブランドのプログラム、政策提言を通して、女児の教育や女性の経済的機会に対する障壁を解消しています。例えば、女児の教育支援や、女性向けの起業支援などを行っています。

3.P&G社内のジェンダー平等の推進

P&Gは、社内がインクルーシブであり、ジェンダー平等の環境を構築しています。例えば、女性のリーダーシップ育成や、男女平等を促進する制度の導入などを行っています。

P&Gは、これらの分野において、積極的な組織と提携することで、より大きなインパクトを与えることを目指しています。

SDGs5に関する学校の取り組み例3選

SDGs5に関する学校の取り組み事例を3つ紹介します。

授業のカリキュラムにジェンダー平等教育を取り入れる

教育現場においても、ジェンダー平等の達成に向けた取り組みが進んでいます。その1つとして、授業のカリキュラムにジェンダー平等教育を取り入れる学校が増えています。

例えば、社会科の授業では、ジェンダー格差の問題について学び、その背景や解決策を理解します。また、道徳の時間では、男女平等や性差別について考察し、自分の考えを深めます。このように、早い段階から生徒にジェンダー平等の意識を育てる機会を提供しています。

この取り組みは、ジェンダー平等を理解し、実現するための基盤を形成するために重要な役割を担っています。

▼関連記事

日本のLGBT中学生の現状-悩みや私たちに出来ることを紹介

ジェンダーに関するメンタルヘルスの問題を抱える生徒をサポートする

学校内外で児童・生徒のサポートやケアを行うことも非常に大切です。

学校内では、教師・養護教諭・スクールカウンセラーなどによるサポートチームを設置し、個々のニーズに応じた支援を行うことが有効です。また、校内には支援委員会、校外にはケース会議などを開催し、学校全体で対応を進めることも大切です。

医療機関との連携も欠かせません。医療機関による診断や助言は、学校が専門的知見を得る重要な機会になります。

ジェンダー平等に焦点を当てた講演会などのイベントを行う

学校におけるSDGs5の取り組みとして、ジェンダー平等に関する講演会やイベントが行われています。

これらのイベントでは社会で活躍する女性や専門家を講師に招き、ジェンダー平等の重要性や現状の課題、改善に向けた取り組みなどについて学びます。また、学生自身がジェンダー平等について考え、意見を交換する機会も提供されます。

学校以外の場でも、企業や団体が主催する講演会やイベントに参加することで、より幅広い視点からジェンダー平等について学ぶことができます。

これらのイベントに参加することで、ジェンダー平等の理解を深め、自分自身や周囲の環境を変えるきっかけになるでしょう。

まとめ

SDGs目標5は、世界中の男女が平等に社会に参加できる環境をつくることを目的としています。

日本では女性の社会進出が進んでいますが、政治や経済の分野では依然として男性が優位に立っています。また、女性に対する差別や暴力も依然として存在します。

ジェンダー平等を実現するためには、政治や経済の分野で女性の活躍を促進するとともに、女性が働きやすい環境を整えることが重要です。

また、私たちにもジェンダー平等を推進する活動団体への支援や差別的な言動をしないようにするなど、できることはたくさんあります。ジェンダー平等の実現に向けて、できることから取り組んでいきましょう。

大学では国際デザイン経営学科に所属し、解決が困難な問題をあらゆる角度から解決できるようにするため、日々勉学に努めている。